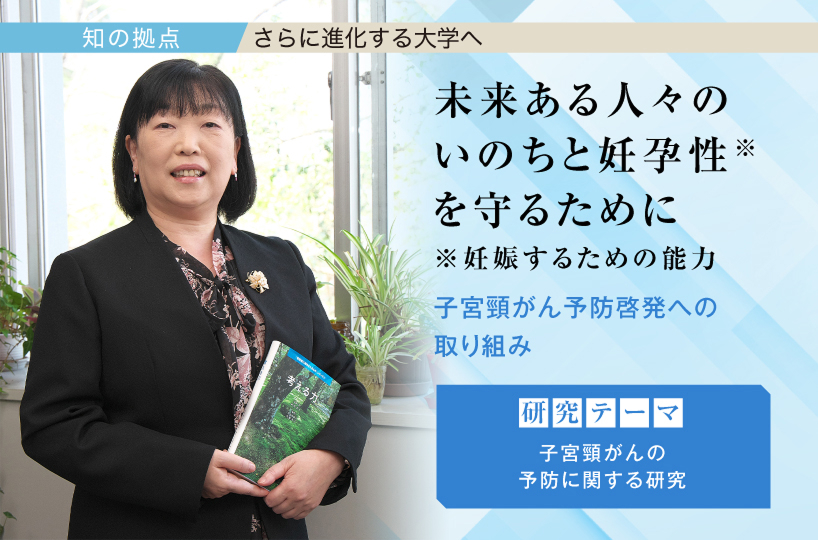

未来ある人々のいのちと妊孕性(妊娠するための能力)を守るために

2025.07.28 vol.17医療・福祉最新号

子宮頸がん予防啓発への取り組み

中村准教授が研究対象とするのは、若い成人女性に発症が多い子宮頸がん。原因となるHPVウイルス(※)の感染を防ぐワクチン接種での予防が有効とされています。どうすれば、子宮頸がんのワクチン接種率を上げることができるか。中村准教授は、啓発のためのツール開発に挑戦しています。 (※ヒトパピローマウイルス)

日本では子宮頸がん予防のワクチン接種が進まないそうですが。

日本では2025年現在、小学校6年から高校1年に相当する女子の定期接種が自己負担なしで受けられます。ところが、ワクチン接種がなかなか進んでいないのが実情です。原因の一つは、メディアなどで副反応の問題が取り上げられた時期があったことが考えられます。ワクチン定期接種がスタートした2013年以降、7割に達したこともある接種率が、一時1%台にまで落ち込みました。

また、日本の性教育は、国際的に推奨される「包括的性教育」と比べ、学習指導要領の制約により十分な知識を得ることが難しい状況にあります。その影響で、性感染症全般に関する知識が不足していることが指摘されており、特にHPVウイルスやクラミジア感染症の認知度が低い傾向にあります。この認知不足が、ワクチン接種率の伸び悩みにつながる要因の一つとなっています。子宮頸がんを引き起こすHPVウイルスは咽頭がん、肛門がんなどの原因にもなるため、諸外国では男の子のワクチン接種も進んでいますが、日本では女性しか無償で受けることができません。この現状を変えるための方法も考え続けています。

研究に取り組むようになったきっかけは?

私の親友は、若くしてこの病気で亡くなりました。そして、産婦人科の現場で働いていた際には、30~40代の母親たちがこの病気にかかり、入院される姿を何度も目にしました。

がんの進行度が上がっていくと、大きな手術が必要になります。たとえ一命を取り留めても、再び子どもをもつことは難しくなります。深刻なケースを見るうちに、予防できる癌であれば、こんなことにならない。大変な時期のお母さんたちを、この病気から守ってあげたいと思うようになりました。

研究の現状について教えてください。

私は以前、20歳以上の女性を対象に子宮頸がん予防プログラムを開発しました。しかし、その調査で、20歳を過ぎてから予防するのではすでに遅く、高校生時代に子宮頸がんについて知りたかったという結果が示されました。そこで現在は、高校生に向けて養護教諭が授業で使えるDVD作成に取り組んでいます。この検証結果は、論文にまとめて発表する予定です。

また、このDVDは男子高校生の視聴も意識して作られています。HPVは子宮頸がん以外のがんを引き起こす原因にもなりますし、男性がウイルスを持っていると、将来的に性交渉により女性にうつしてしまう可能性もあるため、男子にも「将来を見据えて予防する」という自覚を持ってもらいたいと考えているからです。

地域の方々との交流について。

以前から、助産師や看護師による、お母さんの子育て、授乳、疲労回復の支援をテーマに、産後ケアの調査研究も続けています。現在は東加古川公民館の子育てプラザ「かこテラス」において、月1回子育て支援の相談に乗っています。現代社会は、お母さんが孤立しやすい状況にあります。周囲の助けなしに育児をされているお母さんも多いので、できる限りのアドバイスをと考えています。

看護学部生に贈る言葉があれば。

自分自身の大切な時間を思いきり楽しんでください。卒業後も、それぞれのライフステージ、ライフワークを充実させ、自分らしく輝いてほしいと思います。

何よりも健康があってこそ、看護の仕事を続けられるので、自分の心と体を大切にしながら、毎日を元気に過ごしてください。

- 講師紹介

- 地域

- 医療

中村 朋子

看護学部 看護学科 准教授 専門:母性看護学

【研究テーマ】子宮頸がんの予防に関する研究