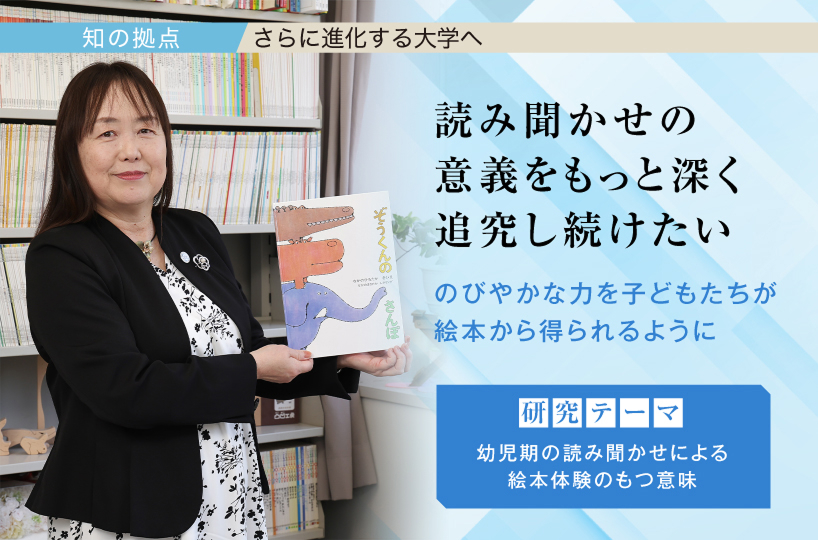

読み聞かせの意義をもっと深く追究し続けたい

2025.07.28 vol.17教育最新号

のびやかな力を子どもたちが絵本から得られるように

幼児教育の現場に長年携わるなかで、絵本の読み聞かせの子どもたちに与える影響に気づいた礒野准教授。その素晴らしさを多くの事例研究をもとに深く分析し、さらに多くの教育者や保護者にとって指針となる、絵本を通じた子どもたちの心の成長を提示できないかと日々取り組んでいます。

絵本の読み聞かせに興味を持ったきっかけは?

保育の仕事に就いたばかりの頃、私は毎日のように『ぞうくんのさんぽ』という絵本を子どもたちに読み聞かせていました。ある日、「ぞうくんはちからもちだね」と読んだ瞬間、ひとりの子が突然、「おんぶしてる、あかちゃんだ」と声を上げたのです。それまで絵本にあまり関心を示さなかった子どもでしたが、それ以来、この場面になると毎回うれしそうに絵本の絵を見つめるようになりました。きっと、自分がお母さんにおんぶされていた心地よい記憶と、絵本の場面が重なったのでしょう。「ぼくはもう赤ちゃんじゃないよ」とでも言いたげな、少し誇らしげな表情で聞いていたのが印象的でした。

そして、次のページで池に落ちる場面になると、周りの子どもたちも待っていましたと言わんばかりに、「どっぼーん!」と声をそろえて楽しそうに叫びました。その息の合った声を聞くたびに、私自身も「もう一回読みたい」と思わずにはいられませんでした。

この絵本は、私に読み聞かせの楽しさを教えてくれた一冊です。そしてこの体験こそが、私にとって絵本の世界へのいりぐちだったのだと思います。

研究を通じて伝えたいのはどんなことですか?

人は成長の過程で悩みに直面したとき、過去の体験を思い出しながら困難を乗り越えようとすることがあります。しかし、それには幼児期に豊かな生活体験を積んでいることが重要です。十分な体験がなければ、困難に立ち向かう力を育むのは難しいかもしれません。

近年、核家族化の進行により、子どもたちが地域の人々と関わり、さまざまな経験をする機会が減少しています。こうした体験の不足を、幼児教育に携わる者がどのように補い、どれだけ豊かな生活体験を提供できるかは、非常に重要な課題です。

そのような中で、絵本の読み聞かせは、子どもにとって貴重な体験の一つだと考えています。幼児期に信頼できる大人から読み聞かせてもらった絵本は、成長の過程で繰り返し思い出され、不安なときには心の支えとなり、人間関係を修復する手助けになることもあります。

私は大学院修了後も、絵本の読み聞かせによって育った人々のライフストーリー・インタビューを収集し、データ化する活動を続けています。この研究が、若い保育者や保育者を目指す学生たちにとって、保育現場で役立つ貴重な学びとなることを願っています。

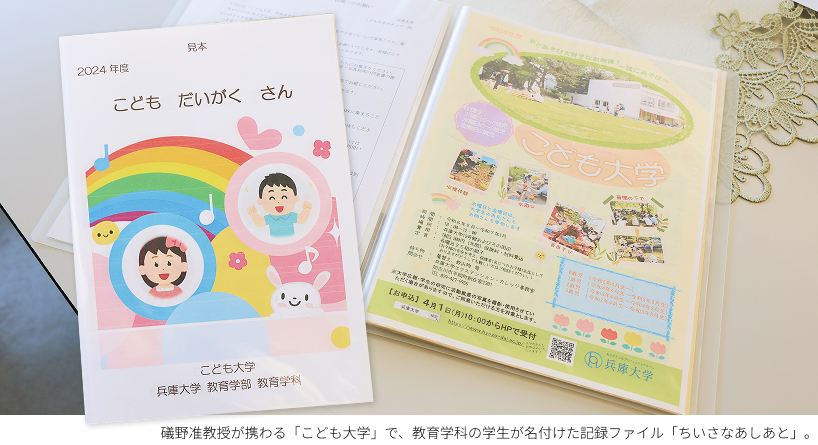

さらに、教育学科の学生たちには、多くの人との関わりを大切にしてほしいと考えています。その一環として、学内で実施している地域の親子が集う場「こども大学」にて、子どもたちの遊びを通した学びの記録を「ちいさなあしあと」と名付けて学生に作成してもらっています。子どもの話に耳を傾け、丁寧に観察することで、保育者としての視点を養ってほしいと願っています。

絵本に関する心に響いたエピソードをご紹介ください。

私が勤めていた園では、保護者が参加できる特別な日を設けていました。ある日、思いがけず一人のお父さんが、お子さんの誕生日に来園してくださいました。実はそのお父さん、我が子には内緒で、絵本の読み聞かせの練習を重ねてきてくださっていたのです。

当日、お父さんはとても緊張されていて、指先を震わせながら読み聞かせを始めました。すると、お子さんが一番前に出てきて、「お父さん、がんばれ!」と声をかけたのです。その一言に励まされ、お父さんは嬉し涙を浮かべながら、最後まで読み続けました。やがて他の子どもたちも「がんばれ!」と声をそろえて応援し、読み終えた瞬間には「うわぁ!」という大きな拍手が園内に響き渡りました。子ども、保護者、そして保育者が絵本を通じて心を通わせた、忘れられないひとときでした。

- 講師紹介

- 地域

- 教育

- 絵本

礒野 久美子

教育学部教育学科 准教授 専門: 教育学(幼児教育・保育)

【研究テーマ】幼児期の読み聞かせによる絵本体験のもつ意味