明石市と本学はSDGsの理念のもと、相互のパートナーシップにより、持続可能な社会の実現をめざして各分野で協力し、地域の発展と人材育成に寄与することを目的とした包括連携協定を2022年に結びました。子育て、保育・教育に積極的に取り組んできた明石市。現市長は2023年5月の就任から、今まで以上に「子ども」に関わる施策を推進しておられます。今号の学長対談では人材育成の視点、人材活用の視点から、地域を輝かせるために共に何ができるのかについて、子育て・教育をはじめ幅広く話し合っていただきました。

コーディネーターは田端和彦教授(地域創生人材育成プラットフォーム事業推進センター長)です。

目次

今後、地域に求められる人材とは

田端明石市は地域社会のさまざまな課題の解決に向け、多様な側面から取り組んでおられますが、我々は地域に貢献する人を育てることを使命とする教育機関として、今回は「人」にフォーカスしてお話を進めようと考えています。今後、明石市に求められるのはどのような人材だとお考えか。また、明石市の人材育成の方針をお聞かせください。

丸谷市長に就任してようやく1年が過ぎようとしています以前より明石市が大切にしている考え方は、SDGsの理念、すなわち「誰ひとり取り残さない」まちづくりです。市長になる前からSDGsは私自身の研究領域でもありましたから、今は大いにやりがいを感じ「対話と共創」で取り組みを進めています。自治体だけでできることはとても少ないのが実際のところなので、兵庫大学をはじめとする研究機関と共に、もっと暮らしやすいまちになるために市民に寄り添える人を育てながら前に進んでいきたいと考えています。

田端「こんな人に活躍してもらいたい」というイメージはお持ちですか。

丸谷例えば行政職員には、デスクワークに優れているだけではなく、地域の課題を肌で感じて解決していくことをめざす姿勢を望んでいます。社会のさまざまな課題を自ら見つけ、しっかり受け止めて、市民目線で解決するという視点が必要です。

田端学長から、兵庫大学の人材育成の基本の考え方をお話しください。

河野本学は人に寄り添う専門家を育てる学科を多く有しています。専門家としての力だけでなく、「人としての力 を育てたいと考えています。すなわち本学の建学の精神である「和」の心をもった人材、専門知識や技術と同時に「感謝」する心、お互いを認め合う「寛容」の心、互いに助け合う「互譲」の心をもった人材を育てることをめざしています。本学の人間教育の柱である感謝・寛容・互譲の精神は、SDGsの理念とも親和性が高いと感じています。社会の問題・課題にどこまで目を配り、自分ごととできるか。誰一人取り残さない社会をめざすためには、こういう発想が土台にあるべきだと思います。

大学と地域とのつながりを強化

田端社会とのつながりという点で、明石市を始めとする地域と、兵庫大学は今どのように関わっているのでしょうか。

河野明石市を始め、地域からの多大なご支援をいただいていることに感謝しますとともに、教育機関として、東播磨地域で担うべき役割に大きな責任を感じています。つねに「地域のためにもっと何ができるのか」と考え、すでにさまざまな連携を進めていますが、より強力に推し進めていきたいですね。

丸谷私は多様なテーマで市民と対話を重ね、タウンミーティングを毎月開催しています。その中で皆さんの共通のニーズがわかってきたように感じています。しかし多様なニーズにお応えするには行政だけでは不十分です。もっと産官学の連携を進めていかねばなりません。

田端例えばどんな課題を今、明石市はお持ちですか。明石市は、総合計画で「子ども」をキーワードに入れておられますが、子育ての分野でしたら、待機児童や保育士のレベルアップなどが課題ですか。

丸谷明石市は子どもを核としたまちづくりを進めています。2023年末まで11年連続で人口増加が続いているのは、明石市が住みやすいまち、子育てしやすいまちという評価を得た結果だと、ありがたく感じています。とはいえ、待機児童の問題など引き続き取り組んでいかねばならない課題もあります。保育だけでなく子ども・子育ての多様化も進んでいるので、保育の質を高めるなどさらに細やかな施策を進めていかねばと考えています。

多様なニーズに対応できる人材を育む

田端個性に合わせた保育、教育を進めるためには、それを担う人材が重要ですね。学長には、多様な現場のニーズに応えられる人材の教育についてお話を願います。

河野保育、幼児教育に関して申し上げますと、そのベースとなるのは「寄り添い、愛情を持って成長を促す人」を育てることです。今日、一人ひとりの幼児の想いや才能を引き出し、保護者の想いに応えられることが強く求められています。マスプロ教育では個々の才能を引き出すことは困難です。教育者の力量がこれまで以上に問われる状況下で、本学の教育学科ではIEP(個別教育計画)を作成し、それに基づく教育が進められる教育者、保育者の育成を進めています。少子化が進む一方で、保育、教育の世界へ進みたい若者が減少していることは事実です。また、これまで保育、幼児教育の人材輩出に努めてきたのは短期大学ですが、こちらに進学したいという人も減少しています。すなわち現場での「保育者、教育者」の争奪戦とともに、教育機関での「保育、教育を志す学生」の争奪戦も激化しています。

丸谷待機児童の解消は切実な課題です。子どもが行きたい園、保護者が行かせたい園、兄弟姉妹で同じ園に通えないなど、待機でなくとも満足のいく保育環境が整っていない場合があります。明石市としては環境を整えるべく取り組んでいますが、今後ますます保育士、幼稚園教諭の確保は困難になってくるのではと懸念しています。保育や教育の現場だけでなく、子育て相談窓口の拡充も重要です。明石市では窓口に加えて、健診や0歳児見守り訪問「おむつ定期便」など、直接相談できるさまざまな機会もあり、専門知識と経験のある人材も欠かせません。

河野保育者、教育者の確保ということでは、学生の育成とともに現役の皆さんの離職防止、一度現場を離れた方々の再就職支援も重要です。また、保育園、幼稚園だけでなく、子どもを受け入れるサードプレイスがたくさんあることも重要です。子ども食堂の拡充などもある種の子育て支援ですね。

田端保育・教育人材の供給増、現職員の離職対策、さらに相談窓口の整備や子どもの居場所づくりなどが、子育てにやさしいまちづくりにつながるのかもしれませんね。

大学からの提案を活かしたい

丸谷保育、教育の現場で働き続けていただくためには、誇りとやりがいを持って働ける職場、頑張ったことが正しく評価される職場を整えることが重要です。明石市では保育の現場においても、働きやすい環境づくりをめざした仕組みづくりに取り組んでいます。キャリアアップ研修などもその一環です。サードプレイスの整備に関しては、「まだまだ足りない」というご意見をいただいており、受け皿を増やしていく取り組みを続けています。専門性を活かしたご提案やお手伝いなどをいただけたらありがたいと思います。

河野本学のこども福祉学科では『子ども大学』という、0歳から3歳児たちと保護者の皆さんを対象にした『こどもの遊び場』を提供しています。ここでは本学の教員、学生、保育士がお相手をします。

田端『子ども大学』は、学生にとっては正課プログラムで子どもと触れ合う機会になっていますね。

丸谷『子ども大学』は明石市にとって、いいヒントになりそうです。

「とまり木」で地域の人々を元気に

河野保育現場の支援では、キャリアアップ研修に加えて、管理職研修も重要かもしれません。また先日、先生方と話し合ったときに、「保育者のバーンアウトを防ぐために、保育者カフェを作ったら」という意見が出てきました。現場の先生の悩みのサポート、保護者同士の情報交換など、お茶を飲みながらざっくばらんに話し合える場があれば、保育に関わる方々の孤立を防ぎ、心地よいとまり木になるのではと考えます。

丸谷とまり木という発想、とてもいいですね。

河野学内だけでなく地域のさまざまなところで、多くの方がまちを元気にするため、いろいろなことをしておられます。自治体が協力、補助していけば、いい方向に取り組みが進むことも多いでしょう。

田端行政だけでも、大学だけでもできない取り組みは、一緒に進めないといけないですね。

丸谷居場所を求めているのは、子育てに関わる皆さんやお子さんだけではありません。明石市では「地域支え合いの家」という取り組みを行なっています。これは年齢や立場に関係なく、誰でも来ることができる居場所で、一緒にご飯を食べながら、話をしたり、相談したりできるみんなの居場所です。兵庫大学の皆さんからもヒントをいただき、取り組みをさらに充実させたいですね。

学生のアイディアを行政とつないで

田端本学が取り組んできた活動をさらに展開するには、やはり自治体からの補助が必要になりますが、その点はいかがお考えですか。

丸谷活動を実行するには予算が必要ですね。学生さんが提案されたことでも、市民や地域のためになる取り組みで条件が整えば予算をつけることも可能です。

河野現代ビジネス学科の学生などは、まちおこしの提案などを自治体に対して行ない、採用された場合、補助をいただいていますね。本学の学生たちはボランティアの意識が高く、お金のために活動しているのではないのですが、やはり自分たちの意見が評価され、経済的なサポートが得られるのはとてもうれしいと感じています。

丸谷明石市が毎月行っている市民との対話の場(タウンミーティング)では同年代が集まる『こども会議』や『若者会議』も開催しています。学生さんが、そういった場で提案やプランを出してくださればありがたいですね。

河野本学は『地域創生人材育成プラットフォーム』という構想を進めています。これは、各先生方が課題に対して地域の組織や団体と個々に取り組むことにとどまらず、多彩な取り組みを洗い出し、横断的、協働的に組み合わせ、効率的に取り組もうという試みです。このプラットフォームを活用して明石市へのサポートができるのではと考えます。

明石市が大学に求めること

田端明石市が今、大学に求めることはなんでしょうか。また、一緒に取り組みたいと思うことはなんでしょうか。

丸谷地域には、さまざまな課題があります。それを研究者の視点から、しっかり見て、一緒に考えていただきたい。研究が社会課題の解決につながり、よりよい未来へ転換していけるよう、共創という発想で取り組んでいただきたいですね。さらに、人材育成という点では、地域での活動でコミュニケーション力を伸ばし、周りの人とつながる力を高め、共感する心を育んでいただき、みんなでインクルーシブな社会にしていくことを希望します。

河野例えば現代ビジネス学科では、地域の課題に取り組む『プロジェクト演習・実践』という科目を設置しています。明石市の問題解決に学生が取り組めるように、この科目の対象地域に明石市を加えるのも一案だと思います。ただそのために拠点は必要です。我々はベースと呼んでいるのですが、なるべく人目に触れる場所、地域の人が「何をやっているの?」とのぞきに来てくれるベースを市内に置かせていただければと考えます。

田端地域で活動をされる方が、学生たちの中へ入って来やすいような場ですね。

河野学生たちにはベースを生かして、大風呂敷を広げ、どんどん提案を出してほしいと言っています。私は社会政策の専門家なのですが、社会活動に携わる部門はパブリック、マーケット、インフォーマル、ボランタリーの4セクターであると分類しています。4者それぞれに長所、短所があり、互いに補完しながらうまく組み合わせていくことが大事です。

明石市と兵庫大学の共創活動

田端さらに市長は、新たな価値創造に向けて本学と、どのような活動を進めたいとお考えですか。

丸谷今までにない、画期的なコラボができればと考えます。行政はどうしても新しい知恵、アイディアを出すのに慎重なので、研究の立場から「何を無くし、何をどのように創るか」を考えていただければと期待します。明石市は2024年を「共創元年」と位置付けています。新しい価値を産官学民で共に創り出し、市民の笑顔あふれるまちにしていきたいですね。

河野明石市は、子ども施策において全国自治体のリーダー的役割を務め、「子どもにやさしいまち」として注目を集めています。これは私の考えですが、少子化対策は子育てをされている方の支援だけでなく、これから就職し、結婚していこうとする若者に目を向けることが大切だと思います。「明石で結婚して、子どもが産まれて、明石で暮らしたい」と若者に思ってもらえるまちづくりをもっと進めてほしいですね。若者にやさしいまち、ここで結婚してここで子どもがほしいと思ってもらえるまちづくりをめざしてください。できることは、全力でご協力しますよ。

田端若者に「このまちが好き」と言ってもらうためには、地域の活性化には中高校生、大学生を視野に入れた施策も必要ですね。

丸谷現状では、明石の若者は高校を卒業すると市外の大学に行ってしまいます。その後、多くは就職も市外です。市内に兵庫大学の研究拠点が増えるのは大いに歓迎です。

河野明石市に留学生の寮もできるといいですね。

田端留学生は地域の人々から教わることが多いです。受け入れてくださると本当にありがたいですね。

河野人にやさしい地域の実現。これは明石市のめざすところであり、本学のめざすところともつながっています。互いの結びつきをこれまで以上に強化したいですね。

丸谷東播磨地区の3市2町が連携しなければ実現しないことは多くあります。問題解決だけでなく、さらに好循環が生まれるよう、これからも皆さんと協力して持続可能な地域をつくりたいと思います。

河野もちろんです。ともに前を向いて歩み続けましょう。

- 学長座談会

- 教育

明石市 市長

丸谷 聡子まるたに さとこ

2015年から明石市議会議員を2期務めたのち、2023年5月明石市長に就任。現在1期目。

地域創生人材育成プラットフォーム

事業推進センター長

生涯福祉学部 社会福祉学科教授

田端 和彦たばた かずひこ

地域創生人材育成プラットフォーム事業推進センター長。2008年より生涯福祉学部 社会福祉学科教授。専門は地域政策、地域経済。

令和7(2025)年、兵庫大学は創立30周年、兵庫大学短期大学部は創立70周年を迎えます。昭和29(1954)年に幼稚園教員養成所としてスタートを切った兵庫大学短期大学部、そして平成7(1995)年、加古川市に唯一の四年制大学として誕生した兵庫大学。私たちは、これからも地域に必要とされる有意な人材を育て、学生、地域とともに支え合い成長し続ける大学として、歴史に学びつつ、未来へと歩みを進めてまいります。

睦学園女子短期大学の開学

幼稚園教員養成所の必要性

戦後、ベビーブーム世代が入園年齢にさしかかると、幼児教育へのニーズは急速に高まりました。しかし、当時は資格を持った幼稚園教諭が不足し、教育環境は十分とは言えませんでした。そのなかで、幼稚園、保育園の教員を養成する学校が少ないことを憂慮した睦学園理事長、河野厳想は「私学の存在意義は、真に社会の要望に応えること」「幼児教育は人間形成の基盤」との考えから、短期大学開学に向けて兵庫県庁、文部省に働きかけを行いました。その結果、県当局から「睦学園の中学校、高等学校の校舎を夜間利用する形で、短期大学第二部を開学してはどうか」という提案を受けました。

女子短期大学を開学

1953年、河野厳想理事長は、京都市の教育会の中田兼市氏に短期大学設置のための調査や人員確保などの業務を依頼し、自身は資金や施設の問題解決に奔走しました。同年中田氏が急逝すると計画は頓挫の危機に直面しましたが、神戸大学の認証により兵庫県の認可を得て、1954年に幼稚園教員養成所を設置し、翌年1955年に睦学園女子短期大学(保育科第二部)を設置しました。

保育科第一部の新設

その後、睦学園のさらなる発展のため、1957年に保育科第一部が新設されます。また、それに先立って保母養成所の設置も認可されていたため、睦学園女子短期大学では保母と幼稚園教諭両方の資格が取れるようになりました。これは学生にとっては大きなメリットでした。就職の際、幅広い分野での求職が可能になり、就職率は毎年100%の実績を上げたのです。

睦学園女子短期大学は「情操豊かで円満な人格の形成」

という教育目標を掲げ、理論、実技両面からの学びとともに、保育の現場を知るための施設見学、実習を重視した教育を展開しました。

学生は多くの専門科目や一般教養科目、実技科目などを学び、多忙ではありましたが、そのかたわら様々な体育系・文化系のサークルにも参加し、充実した毎日を過ごしました。

短期大学の改称と加古川キャンパス

学科増設とキャンパス移転を計画

日本が高度経済成長期に入ると、大学進学率が上昇し、短期大学へ進学する女子高生も増加していきました。その中で睦学園は、近い将来の四年制大学への発展を視野に入れ、短期大学の規模を拡大。その一環として、須磨の校舎を鉄筋コンクリート造にして高層化する事業を行いました。一方この頃から、学園創設40周年の記念事業として、短期大学の学科を増設し、新たな校地に移転する計画が動き出します。

兵庫女子短期大学の誕生

河野厳想理事長は加古川市平岡町の原野に可能性を感じ、10年間かけて約3万平米約9千坪の土地を短期大学の用地として取得。開学時の8割増の広さを確保しました。1966年からデザイン科、食物栄養学科、家政学科の3学科が加古川キャンパスで開学し、同年保育科も須磨から移転。4科の女子短期大学となりました。またこの年、兵庫県中央部に位置するという意味で「兵庫女子短期大学」に改称されました。

家政学科第三部と保育科第三部

1968年、地元繊維関連企業のバックアップを受け、会社での仕事が始まる前と終わった後に学べる家政学科第三部を設置しました。この背景には、高卒の優秀な社員の進学意欲が強く、彼女たちの要望を叶える学びの場の確保が、企業にとっては優秀な人材の確保に直結していたという事情がありました。1971年には、設置を望む声が多かった保育科第三部を設置。大学と会社が連携して第三部の運営にあたる第三部連絡協議会も発足し、勤労学生が学業と仕事を両立できる体制が整いました。

兵庫大学の発進

自治体・業界・地域をあげての大学誘致

1970年代後半、兵庫女子短期大学の経営が軌道に乗ったことを弾みに、河野厳想理事長は四年制大学の設置認可申請を試みました。しかし、関西に教育系の大学が多数あったことから不認可とされ、河野厳想理事長は悲願を果たせぬまま還浄(逝去)。望みは後継者に託されました。1980年代からは、加古川市でも大学誘致に向けた活動が活発化しました。東播地域に四年制大学を作るため、加古川青年会議所が牽引役となり複数の周辺自治体に請願書を提出。1984年には「大学設置促進期成同盟会」が結成され、行政・商工業団体・地域が共同して大学の誘致に取り組みました。「大学設置促進期成同盟会」は当初、海外大学の日本校を誘致する活動を展開していましたが、1985年に睦学園から大学新設表明が出されると、兵庫大学設置のための支援活動に注力するようになりました。

四年制大学開設への動き

1989年、それまで文系主体の大学だった龍谷大学に理工学部を新設させたほか、大学に日本初の企業インターンシップを導入するなど高い手腕を発揮していた大塚圭介龍谷大学経済学部教授が学園理事に迎え入れられると、四年制大学新設への動きは新しい局面を迎えました。1991年、それまでリーダーシップをとっていた河野武司理事長が急逝し、理事長の母である校母センヨも還浄。そのなかで大塚理事は短大学長に就任し、「大学設置準備室」を開設しました。

大学設置が実現

申請作業が難航するなか、時代を先読みする力があった大塚学長は、これまでの兵庫女子短期大学の在り方とは全く違うかたちの大学をめざそうと決断。男女共学化、セメスター制の導入とともに、当時新しかったコンピュータサイエンスを経済学にプラスした「経済情報学部」の開設などを骨子とした構想を「兵庫大学設置の趣旨」としてまとめました。その後も地域からの支援を受けながら、文部省との厳しい折衝を重ねた末、同年ようやく「兵庫大学設置認可申請書

を提出。綿密な準備を整えた上で文部省でのヒアリングに臨み、1994年、実地調査を経て念願の設置認可が下りました。

1995年1月17日、阪神淡路大震災が発生。急ピッチで新入生募集活動を行ってきた教職員たちは、想定外の対応を余儀なくされましたが、その尽力は報われて多くの願書が届き、約6,400人が受験。239人の入学生を迎えて、ついに入学式を挙行しました。

総合大学としての兵庫大学へ

兵庫大学の30年

1995年、情報化時代に対応できるビジネスパーソンの養成をめざす経済情報学部経済情報学科を設立。1999年には、高度な実践力を養う大学院経済情報研究科が新設され、社会人にも広く門戸を開きました。2001年、人々の健康維持、増進に関わる人材育成を目的として健康科学部を新設し、短期大学部の2学科を改組改編した栄養マネジメント学科と健康システム学科が誕生しました。2006年には看護師養成施設の設置を求める地域の要請に応え、看護学科を増設しました。

2008年、誰もが能力を発揮できる社会づくりをめざし、生涯福祉学部社会福祉学科が誕生。2013年には保育と幼児教育をめぐるニーズの多様化に応え、同学部にこども福祉学科も増設しました。2016年、社会の変化に対応すべく、経済情報学部経済情報学科を改組して、現代ビジネス学部現代ビジネス学科を開設。同年、学科横断的な教養教育の質の向上をめざし、共通教育機構を設置しました。2017年、健康科学部看護学科を改組し、看護学部看護学科を開設。2020年には大学院看護学研究科を設置し、同年、大学院経済情報研究科を改組して、現代ビジネス研究科を開設しました。2023年、未来の学校教育を担う人材育成をめざし、こども福祉学科を改組して、教育学部教育学科を開設しました。

兵庫女子短期大学から兵庫大学短期大学部へ

短大への進学者数が高学歴化を背景に減少傾向に転じるなか、1998年、兵庫大学短期大学部へと改称。共学化を実現しました。2002年には美術デザイン学科第三部を設置(2010年に廃止)するとともに、食物栄養学科、生活科学科第一部・第三部を廃止し、2011年には美術デザイン学科第一部を廃止。以降は保育科第一部・第三部のみとなりましたが、幼稚園教諭・保育士の養成機関として、社会と地域のニーズに応え続けています。

- 周年記念

- その他

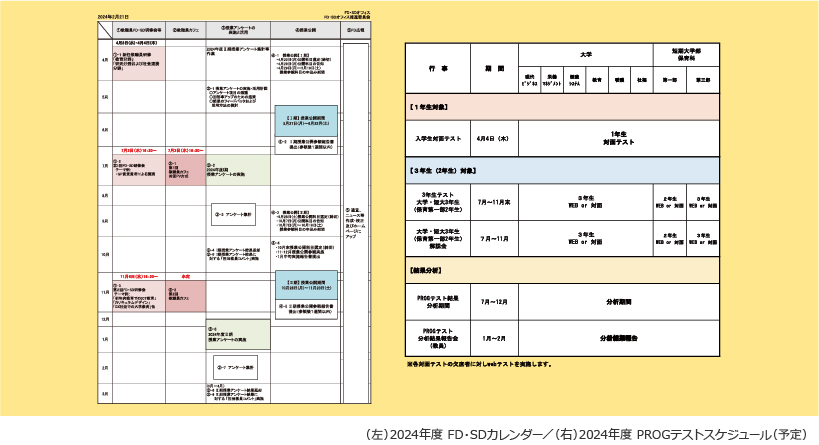

学生が成長を実感できる教育を

FD(Faculty Development)・SD(Staff Development)活動は、学生目線に立った多様な改革を進めながら教育の質改善、向上をめざす教員・職員による組織的な取り組みです。本学では、学生が満足できる学生生活を送り、輝ける未来へ巣立っていくことを目標に、長年にわたってさまざまなFD・SD活動を続けています。

現在では全学教職員をあげて「学びの見える化」に取り組み、学生が社会での活躍を意識しつつ学ぶべき方向を見極め、自分の成長を実感し、充実した日々を送れるような、よりよい教育環境の創造をめざしています。

活動のはじまりは授業評価アンケートから

吉原惠子FD・SDオフィス副室長(社会福祉学科教授)によると、本学におけるFD・SD活動が始まったのは15年ほど前。最初に着手したのは、学生による授業評価アンケートの実施でした。

この活動に吉原副室長は携わっていませんが、「導入時はとても苦労したときいています」と振り返ります。「本学への着任以来、FD・SD活動に関わってきましたが、これまでの活動の歩みは、つねに手探りの状態で進んできたと感じています」(吉原副室長)。

当初からの課題は、教員が一方的に講義する授業スタイルから、学生が自ら能動的に考え、学ぶアクティブ・ラーニングへの転換をどう行うかでした。どのような授業を行えばよいかをテーマに、希望する教員が集まってワークショップを開催。同時に理論的な学びも深めようと、研修会を定期的に行い、学外から専門家を招いて講演を実施しました。「教育をよくしようという意欲は、どの先生もお持ちでしたが、多忙な方が多く、実際にはなかなか実践に移すことができなかったというのが本当のところでした」。

FD・SD活動が定着しなかった当時の状況を振り返ってみると、教員の理解が得にくかったという実情が伺えます。「授業アンケートに対しては『なぜ行うのか』という疑問が上がりました。また、授業公開では、教員が互いの授業を参観し合い、他の授業のよいところを吸収して行こうという試みを始めました。これに対しても『学生の邪魔になるから』『やはり公開したくない』というような消極的な意見が少なくありませんでした」。

コロナ禍も止まることがなかった変革への機運

そうした一進一退の時期を経て、取り組みに動きが見られたのは2019年ごろからです。

「コロナ禍が始まる少し前に、FD・SDオフィスが本格的に始動し、活動が定着してきたように思います。今ではアンケートも軌道に乗り、研修には、大多数の教員が参加するようになりました」。

コロナ禍に突入すると、FD・SD活動はそれまでとは形を変えることになりましたが、決して下火にはなりませんでした。その一例が「研究会で聞いた話をもとに、意見交換を」「FD・SDは教職員どうしのコミュニケーションを増やすことから」という声からスタートした教職員カフェです。「対面での活動ができなくなってオンラインでの開催となりましたが、気軽に話し合える『カフェ』の雰囲気を引き継ぎ、各自がマグカップを持って各自のモニター前から参加しました。」「現在、私たちは、学びの成果をわかりやすく指標に表そうというテーマを掲げています。これを『学びの見える化』と名付けて取り組んでいます」。

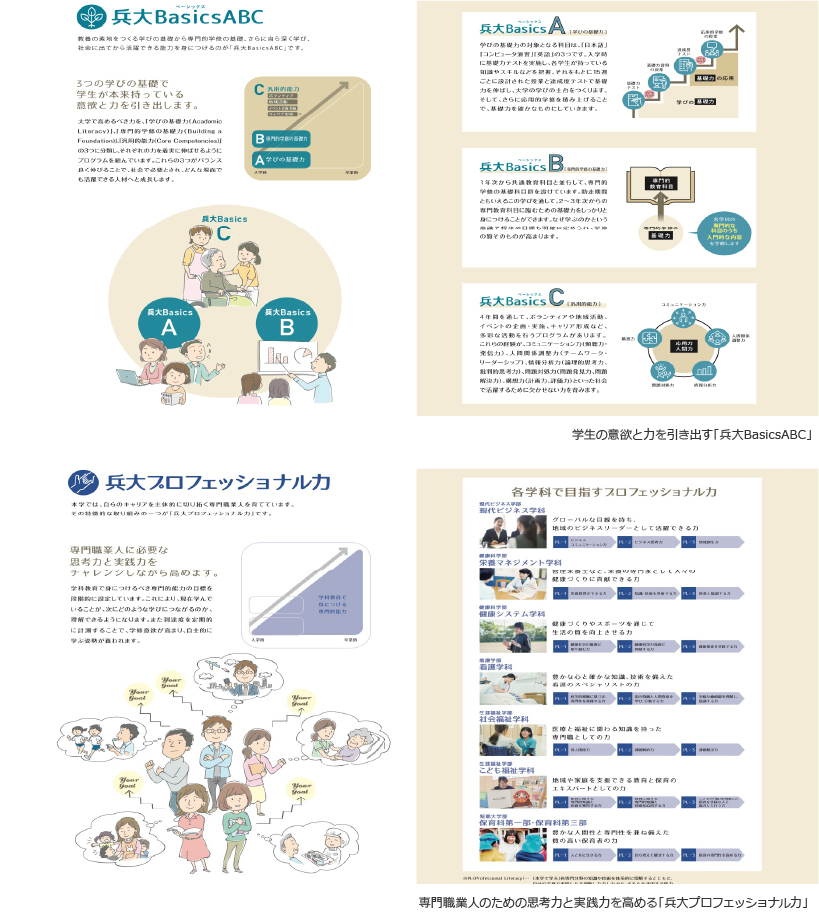

「兵大 Basics ABC」と「兵大プロフェッショナル力」

「学びの見える化」を実現するために、兵庫大学では、学生に身につけてほしい力を「兵大Basics ABC」「兵大プロフェッショナル力」という2つのカテゴリーに分類し、提示しました。学生のさまざまな能力を入学時から定期的に集約し、「兵大Basics ABC」「兵大プロフェッショナル力」の伸びで示します。

「兵大Basics ABC」のAは、学びの基礎力である日本語、コンピュータ演習、英語の運用力、Bは専門的学修の基礎力、つまり2~3年次の専門教育の土台となる力です。Cは、4年間を通じた学業をはじめ、課外活動、ボランティア活動などから培われるコミュニケーション力、チームワーク、リーダーシップ、情報分析力、問題対処力など、社会で活躍するために必要とされる汎用的能力です。

一方「兵大プロフェッショナル力」は、学科の学びのなかで身につけることをめざす専門的能力です。スペシャリストに必要な能力をわかりやすく分類し、段階的に身につけていけるよう設定されています。

この2つの指標による評価を、そのつど教員と共有することで、学生は次の適切な目標を立て、効果的な学修が可能となり、卒業時には自分がどう学んできたかを把握することができます。

FD・SD活動のこれから

兵庫大学のFD・SD活動は、今後どうなっていくのか。また、どうなっていくべきか。吉原副室長の考えを聞きました。

「初期のFD・SD活動は、専門家による研修、すなわち啓蒙型が中心でしたが、そこに、教職員が意見交換して気づきを得る対話・交流型のカフェが加わりました。また、授業公開では相互研鑽の機会となっています。今後は、自ら課題を発見し、協働して解決する教職員主導型のFD・SD、改善を改革につなげる戦略型のFD・SDをめざしていきたいと考えています。」

これから進めていきたい取り組みについてFD・SDオフィスが提言しているのは、主体的に学ぶ学生を育てるために、学生も参加して新たな授業を作っていく仕組みづくり。学生も同じテーブルにつき、一緒になって学びの場をつくっていくという構想です。

「教育において大切なことは、学生の力を信じることだと思います。学生たちは信頼されていると感じれば、やる気が出てきます。そして、授業や活動に対しても積極的になっていきます。また、学生は自らの能力に気づいたとき、大きな満足感を得ることができ、自信を持って学生生活を送ることができます。なかには、自分ができていることや身につけたことをうまく言葉で表現できない学生もいます。学生の中で起こっている変化や成長にどう寄り添うのか、これは、私たち教員が、常に心に留めておかねばならない課題だと思います」。

教職員が同じ思いを持って

さらに、「F D・S D 活動は、教員のみで実現するものではなく、職員と協働して進めていくもの」と副室長は続けます。「学生にとっても、職員は学生の学びを下支えしてくれる重要な存在です」。

「建学の精神である『和』および3つの全学のポリシーに基づき、教員と職員が力を合わせて、学生の学びを最大化する目標に向かっていかなければなりません。そのためには、学部学科教育の質の向上をサポートするFD・SD活動をさらに推進していく必要があります。『これからは、学修者本位の教育とは何か』を追究し続けていかねばなりません。幸いなことに、兵庫大学には学生思いの教職員がたくさんいます。ともに手を携え、学生が楽しく生き生きと学べる大学を作るための模索を続けていきたいと思います」。

- 教育

- 講師紹介

吉原 惠子

FD・SDオフィス副室長 生涯福祉学部 社会福祉学科 教授

「問いを見つけ、仮説を立て、それを確かめるための実験を計画し、結果を予想する。さらに実験結果から考察し、結論を出す。これら科学実験の流れを生活のさまざまな場面で応用できるよう、しっかりと体得してほしい」。安部洋一郎准教授の研究は、小学校理科教科書の分析と現場での実践活動との融合から進められています。

研究を始めたきっかけは?

「小学校学習指導要領 理科」には、問題解決のための実験について、その内容は子ども自身が考えるべきであると明記されています。研究者も行政も同様の考えを持っています。しかし私には、実験を子どもに任せきりにしてしまっていいのか、また、教員はどのようにして計画立案の指導を行うのかなどの疑問が浮かびました。これが現在の研究のきっかけです。

どのように研究を深めていった?

教員時代はいろいろ文献を探し、そこで見つけた指導法で子どもたちに実験してもらいました。クラスごとに異なる指導法で教え、その違いを観察したり、子どもたちに実験を計画させ、話し合いの過程を分析したこともあります。

そのうちに実験計画能力とはそもそもどんな能力か、そのうち子どもに身に付けさせるべきなのは、その中のどの部分なのかというところに関心を持つようになり、教科書分析に進んでいきました。

実験計画の能力には、子どもが自分で身につけるべき部分と

そうでない部分がある?

例えば小学6年生では、「日光が当たると葉っぱに澱粉ができるのか」を確かめる実験を行うことになっています。これは小学校で多分最もむずかしい実験です。日光が当たっている葉と当たっていない葉を比較するだけでは、実験を始める前から澱粉があったかどうかが分からないからです。そこで、前日の夕方からアルミホイルをかけておいて、朝の時点で澱粉がないことを確認する手順が必要になります。

子どもたちは当日の実験は理解できるが、前日から準備して初めの状況を調べておくことを彼らに理解させるのは難しいことです。

私は、子どもに全部計画させるのではなく、計画させるべきところと教えるべきところがあることを意識すべきだと思っています。どの部分は考えさせ、身に付けさせるのか、どこを教えておくべきか。その切り分けをていねいに見ていくことが大事だと思います。

子どもが自分で実験を計画する意義は?

それによって科学的な考え方を養うことができることです。「3回測って平均を取ろう。教科書にそう書いてあるからね」と教えるのではなく、子どもに自分で計画させながら「やっぱり何回も測った方がいいのだ」という言葉を彼ら自身から引き出さねばなりません。自分で納得することが大事なのです。そうして身につけた力は、理科の範囲にとどまらず、必ず生きていく力になります。

よき理科教師になろうとする学生にメッセージを。

理科は、とても面白い教科です。私が教師志望の大学生に求めることは、まず本人が理科を大好きになってほしいということです。そしてその思いを持ち続けながら、子どもたちに「学びたい瞬間

を提供できる教員になってほしいと願っています。

- 講師紹介

- 地域

- 教育

安部 洋一郎

教育学部 教育学科 准教授 専門:理科教育

永井助手の出身地は、米どころとして知られる新潟県。早くから米に興味を持ち、兵庫大学においても、パスタやうどんなどへの米粉の活用法を研究中。米粉からおいしいパスタが作れないかというテーマに日々挑戦しています。

研究の内容を教えてください。

現在は、米粉を使った新しい麺類の開発に取り組んでいます。手軽に食べられる新しい食品をめざすための、基礎的な部分の研究が私の仕事です。

小麦粉と違って、米粉にはグルテンのような粘り気、弾力をもつ成分が含まれていません。そのため、米粉単独ではもっちりとした食感のあるパスタやうどんなどの生地を作ることは困難です。

そこで私が着目したのが、大豆タンパク質。米粉に加えることで生地に弾力をもたせて食感を改善するとともに、栄養面からもすぐれた食品が生まれるのではと考えました。数年前から取り組むようになったのが、粉末状にした大豆タンパク質と米粉を使い、新たな食品ができないかという研究です。

実験では、米粉に水と大豆タンパク質を混合した生地を、配合比率を変えながらさまざまに調製し、できあがった麺を茹でて食感の違いを比べます。小麦粉のパスタと食感がどう異なるかを知るため、自分で生パスタを作って食べ比べたり、機器を用いてどのくらいの硬さで噛み切れるかなど、さまざまな視点から計測しています。時には試食してもらい、被験者から評価や感想を集めることも行います。

実験の結果、大豆タンパク質の割合が一定以上多くなることで、米粉の糊化が抑制され、食感が変化することがわかってきました。

小麦製品にも引けを取らない食材を生み出す可能性は?

米粉を使ったパスタやうどんは、以前に比べると市民権を得てきたかなという感触はあります。コストがかかることが難点ですが、味はずいぶん小麦由来のものに近づいていると思います。グルテンを含まない米粉は、アレルギー対応にも活用しやすい食品。今後、食感がさらに向上してくれば、需要も増えてくるのではないかと予想しています。栄養価も考えて、安全で食べやすい食品を開発し、いずれ現場とつながっていければうれしいですね。

授業の中での学生との関わりは?

現在、栄養マネジメント学科の学生たちの実験実習をサポートする助手を務めています。失敗したくないという理由で実験に消極的な学生もいますが、自分自身の経験では、実験は失敗から得られることもたくさんあります。なんでもやってみないと成果は出てこないので、好奇心を持ってチャレンジしてほしいですね。

また、学生たちによる地元食材を用いたレトルトカレーの開発・販売にも携わっています。「加古川和牛の牛すじカレー」は、「阪神地区9大学対抗宝塚カレーグランプリ2023」で売り上げ第2位に輝きました。

研究していて楽しい時は?

期待通りのデータが取れ、学会発表というハードルを乗り越えた時ですね。とはいえ、地道なデータを積み重ねて思うようなデータが取れた時は、うれしいよりもまずホッとします。逆にうまくいかない時は、気分転換においしいものを作って食べています。得意料理はもちろんパスタやローストビーフ。管理栄養士の資格も持っていて、料理は作るのも食べるのも大好きです。

- 講師紹介

- 地域

- 栄養

永井 紘太

健康科学部 栄養マネジメント学科 助手 専門:調理科学

兵庫県伊丹市の公立幼稚園に25年間勤務し、そのうち8年を管理職として働いてきた経験をもつ藤本講師。その間に「どの園でも、多くの若い人が保育の面白さを知る前に辞めていくのはなぜだろう」という疑問を持ったことが、現在の研究に取り組み始めたきっかけです。

最近の保育者には、以前とは少し変わったところがありますか?

自分のことを振り返ると、新人時代は決してできのよい保育者ではなく、園長にはよく叱られていました。でも私の周りには、常に支えてくれる先輩や同僚がいました。おかげで何とかやってこられたように思います。ところが今は、職場の仲間とのつながりを作りにくい若い人が多く見受けられます。管理職との関係づくりは上手なのですが、仲間との関係が薄い。横のつながりがよくないと、なかなか仕事はうまくいきませんから、これは大変残念なことです。

研究のプロセスについて教えてください。

そこで研究の出発点に、保育者が職場の仲間と良好な関係性をもっているかを示す「同僚性」という指標を置いてみました。同僚性が高い組織は、保育者同士が互いにつながりあえるので、保育の質が上がっていきます。それは職場の仲間に「どうしても用事があるから、園児を一時見守ってもらいたい」といった話もスムーズにでき、結果として組織がうまく回っていくからだと思います。

さらに、保育の質を左右するもう一つのキーワードとして「保育者効力感」を取り上げました。保育者効力感とは、保育者が自分の仕事に「できる、うまくいく」という感覚をどの程度もっているかを測る指標です。2つの言葉をテーマに、伊丹市の公立保育園や幼稚園でアンケートをとって、論文を仕上げていきました。

どんな研究結果が出たのでしょうか?

「いつも挨拶をしている」「ひとつの目的を同僚と成し遂げている」など10項目の同僚性アンケートと、「保育に自信がある」「人と一緒なら何でもできる」などを問う保育者効力感アンケートを行なって分析すると、両者には正の相関関係があることが分かりました。

また、「雑談」というインフォーマルコミュニケーションと同僚性の相関関係も調べたところ、ここでも「雑談がスムーズにできる」ことと「同僚性が高まる」ことには明らかに関連が認められました。

研究成果は学生へどうフィードバックされていますか?

授業を通じて、学生の自己効力感、同僚性を高める工夫をしています。学生の中には初めて会った人と話すことに苦手感を持っている人が多いので、グループで話す機会を増やし、同僚性の大切さを認識してもらいます。また、実習を通じて「楽しい」と感じてもらうことを重視しています。実習から帰ったとき、みんないい顔をしているのは「やり通せた、できた」という体験が効力感を生み出すからです。

保育の現場と研究室の両方を経験しての感想を。

保育と大学教育という、ふたつの現場に関われるのは興味深いことです。大学の教育者として、同僚とのコミュニケーションを通じて刺激を受けると、私自身の効力感もアップするように感じています。これからも保育現場にどんどん足を運び、大学と保育現場をつなぐパイプ役となれればうれしいですね。

- 講師紹介

- 地域

- 教育

藤本 若菜

短期大学部保育科 講師 専門:幼児教育学・保育者の専門性

看護師のストレスは年々上昇し、離職率は10~11%に達しています。この数字は一般企業に比べさほど高くはありませんが、そもそも看護師の数は少ないので、離職率のアップは現場への負担をともないます。看護師のストレスを軽減できればと、こころの健康面から研究を続ける大植崇准教授。その取り組みは高く評価され、多年にわたり文科省の科研費助成事業に選ばれています。

最近の研究の概要をご紹介ください。

先行研究によって、看護師が離職に至る背景には、ストレスの増大によるバーンアウトという現象があると指摘されています。そこで、バーンアウトをコントロールできれば離職を減らすことができるのではないかと私は考えました。

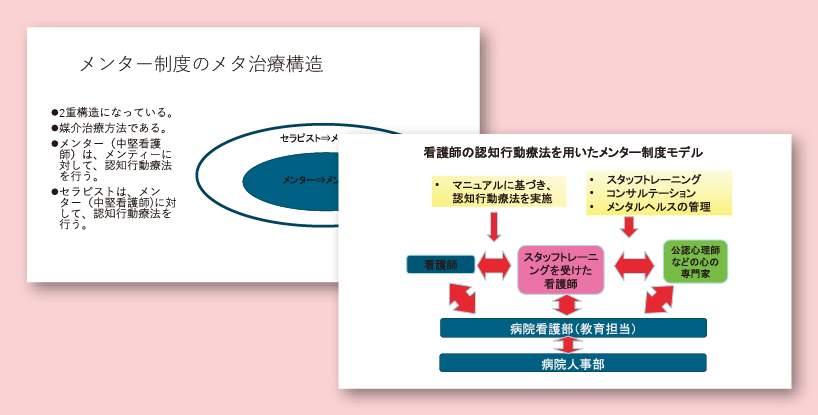

以来、看護師のストレスを軽減し、気持ちを楽にする介入が行えるよう、認知行動療法の手法を採り入れたプログラムを開発してきました。認知行動療法は、気分や行動に影響を与える「現実の受け取り方」や「ものの見方」に働きかけ、心のストレスを軽くしていく精神療法です。

現況では、メンタルヘルスへの取り組みを行なっている医療機関は60%です。40%の医療機関は「行なっていない」と回答しており、専門家がいないことが原因と考えています。また、専門家がいてもアクセスしにくいという声もありました。この点を踏まえると、専門家がいなくてもできるような仕組みを作ることが重要です。

私が提唱しているメンター制度では、10年程度の経験をもつ看護師が、教育プログラムにしたがって認知行動療法やグループワークの進め方を学び、メンターとなって新人看護師を支援します。実践した結果、専門家が相談に乗るのと同じ程度のストレス低減効果が認められました。

今後の研究の方向性は。

続く研究では、つらい気持ちを軽減させるだけでなく、より前向きな行動を引き出す「PBS(ポジティブ行動支援)」を実践し、学校現場で既に行われている支援の仕組みを参考にしながら、病院全体でメンタルヘルスの向上に取り組む「hospital wide PBS」の仕組みを構築していきたいと考えています。

悩みを相談できる場があり、グループのメンバーと悩みをシェアできることが、若い看護師のストレス低減につながります。それと同時に、メンターのストレスもグループワークによって低減すると期待されます。

メンター制度の課題について伺います。

まずは「メンターになって後輩を支えたい」という看護師を増やしていくことが課題です。経験豊富な看護師にメンターとなっていただき、そこから認知行動療法の知識や技術を多くの方に広めていきたい。現在、近畿地方の5つの医療機関に各20人ほどのメンターがいますが、今後はさらに広まっていくのではと考えています。

海外と協力して研究を進めていく方向ですね?

今後さらに進めたいのは国際研究です。マレーシア、カナダ、アメリカ、オーストラリアなどを始めとした世界にメンター制度を発信し、グローバルメンタリングシステムの構築につなげたいと思います。看護師のストレスは世界共通。現状に一石を投じることができれば望外の喜びです。

- 講師紹介

- 医療

- ビジネス

大植 崇

看護学部 看護学科 准教授 専門:成人看護学・国際看護学、ストレスマネジメント、多職種連携

「学生プロデュースウェディング」は、現代ビジネス学科の学生がさまざまな組織・団体と連携して、本学や東播磨地域に縁のある方々に公開ウェディングを提供するプロジェクト。2023年秋、大学構内と稲美町の会場を舞台に、公募に応じたカップルたちが心温まる結婚式を挙げました。

ウェディングのプロとの共同作業

中田さんと松本さんは、ともに現代ビジネス学科の3年生。去年のプロジェクト演習で「ウェディング」を選択したことが、学生プロデュースウェディングに携わったきっかけです。「人と話すのは不得意でしたが、ブライダル業界に興味があったので、頑張って参加しようと決めました」と語る中田さん。最初の活動は、カップル募集のチラシ作りでした。「10人ほどの学生が手分けして、アルバイト先や身近な人に配りました」(松本さん)。

この「学生プロデュースウェディング」は全日本ブライダル協会の後援を受けていて、ヘアメイク、衣裳、カメラ撮影、音響を担うのはプロ。キャンパスでの挙式には同協会長の桂由美さん(今年4月ご逝去)も来場することが決まり、華やかな大プロジェクトとなりました。

サプライズダンス、ウェルカムボードにも独自の工夫

学生たちは授業を通じて、挙式の意義やビジネスマナーを修得。プランニングや進捗管理のスキルも身につけました。さらに、式を挙げるカップルにも授業に参加いただき、1ケ月間ほど打合せを重ねて準備を進めました。「新郎新婦のやりたいことをじっくり聞いて、カップルの理想に寄り添える式になるように努めました」(中田さん)。

最も苦心したのは、オリジナルの演出と飾りつけです。「サプライズダンスの練習など、直前まで入念な準備をしたため、大変ハードでした」(松本さん)。「会場入り口に置くウェルカムボードなども手作り。全員で頑張って作りました」(中田さん)。

結婚式が開催されたのは2023年11月11日と18日。11日はキャンパスを舞台にした挙式で、桂由美ブランドの衣装と地域の有名シェフによるウェディングケーキも華やぎを添え、大学祭の最中とあって多くの人に祝福される式となりました。

18日には、自然豊かな加古大池で、稲美町にちなんだ「いなみウェディング」を挙行。新郎新婦のご家族やご友人、ご親戚の方々に見守られ、和やかな雰囲気のなかで式が挙行されました。

誰かの幸せを創り出したい

今回の経験を振り返り、2人がそろって口にしたのは、参加カップルが心から喜んでくれたときのうれしさです。

「稲美町のカップルが『生きていることは素晴らしい』と言ってくれたことに感激しました」と中田さん。終了後、松本さんと学内コンペ・PBL グランプリに参加し、大人数の前でプレゼンを行いました。結果、見事に優勝。「このプロジェクトに参加して、行動力が身につきました。今後はボランティア活動もやってみたいです」と瞳を輝かせました。

松本さんも「達成感を味わい、協力しあうことの大切さもわかりました。ブライダルは人を笑顔にできる仕事。将来はこの道に進みたいですね」と意欲的な様子。

大変だけど楽しかった結婚式プロデュース。今年度もぜひ参加したいと心待ちにしていた2人は、今年もご一緒できるはずだった桂由美さんのご遺志を繋いで、高砂市制70周年の後援をうけ、アニバーサリーウェディングを行うことになりました。全日本ブライダル協会からも応援いただいております。

- 生徒紹介

- 学生

- 課外活動

中田 那美

現代ビジネス学部現代ビジネス学科3年生

(兵庫県立明石西高等学校出身)

松本 七海

現代ビジネス学部現代ビジネス学科3年生

(兵庫県立伊川谷高等学校出身)

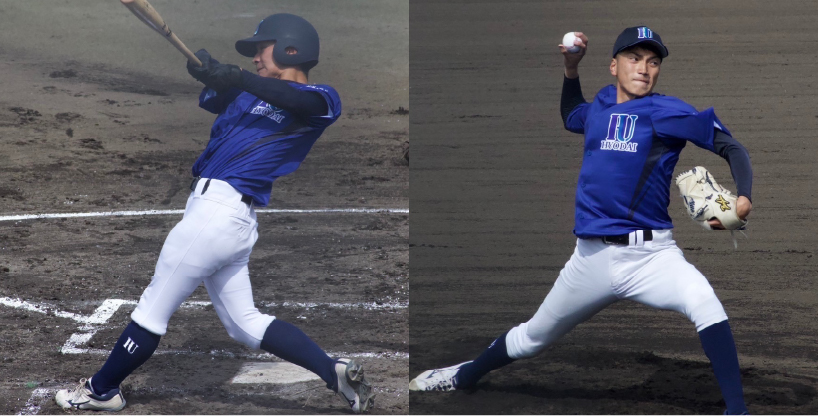

硬式野球部の以前からの悩みは、部員数が少ないこと。選手層の薄さのため、昨シーズンの阪神大学野球連盟二部西リーグでの公式戦は勝ち星なしという結果に終わりました。その硬式野球部が、今年から特別強化指定クラブとなり、11名もの選手が入部。部を取り巻く環境はプラスの方向に大きく変わろうとしています。

特別強化指定クラブに選ばれた喜びと責任

特別強化指定クラブになるということは、大学の一体感及びブランド力を向上させるために活動するという使命があります。そのためにも練習環境の整備など、大学からのサポートも充実されます。新入部員の1人で投手の髙田さんは、甲子園にも度々出場する強豪校の出身。本学を選んだ理由を聞くと「野球部が特別強化指定クラブになるという話を聞き、志望しました」と明快に答えてくれました。4年生でキャプテン、外野を守る向田さんは、「特別強化指定と決まったのはうれしかった。学科の先生方も野球部のことを気にかけてくださるようになり、本当に感謝しています」。その分、結果は出さなければと気を引き締めています。

現在、部員数は22名。「多くの1年生が加入してくれたので、新しい風を起こしてくれるのではと期待しています

と向田さん。部員は同じ野球が好きな仲間だという考えから、「後輩を年下と思わず、友人のように接していきたいです」。その言葉に、髙田さんは「先輩は優しい人たち。試合で登板させてもらったときにも、ずっと声をかけてもらって助けられました」と応じました。

学科の先生も専門知識で応援

部のモットーは、「和でつながり、個を伸ばす」。その通り、ここには日々の目標をもってお互いを高めようとする部員たちが集まり、和やかな人間関係でつながっています。髙田さんにとって、課題は体力の強化。「もっと強くなりたいから、時間をかけ個人的にも練習を重ねています。自分のフォームを動画に撮って研究するなど、技術向上にも取り組みたい」。一方、向田さんは「学生は意外と時間に追われ、不規則な生活になりがち。その中でいかに規則正しく生活するかが大切です」と語ります。部員たちは昨年、栄養マネジメント学科の先生や学生から食事についての講義を受けました。「とても参考になったので、今年もお願いしたいと考えています」(向田さん)。

部員のきずな、野球の楽しさを伝えたい

2人に「野球の魅力とは?」とたずねました。「人との交流、つながりを感じられるところも野球のよさです。小学校低学年のころ、少年野球チームに入って初めて試合に出たときの楽しさは忘れられないです。今も試合に出るのは楽しくてしかたがありません」(髙田)。「皆で一緒にピンチを乗り越えようという姿が大好き。ピンチのとき、投手のもとへ野手たちが駆け寄るシーンは、テレビで見ていても心に響きます。一度試合に来てもらえれば、野球の楽しさ、我々のきずなの強さがわかると思います。ぜひ、応援に来てください」(向田)。

「野球のことなら、悩んでいるときでさえ楽しい」と語る向田さんに、髙田さんも大きくうなずきます。爽やかな笑顔で、2人はインタビューを締めくくってくれました。

- 生徒紹介

- 学生

- 課外活動

向田 勇貴

健康科学部 健康システム学科4年生

(星槎国際高等学校出身)

髙田 大和

現代ビジネス学部現代ビジネス学科1年生

(兵庫県立社高等学校出身)

2023年8月から9月初旬、こども福祉学科の学生が、アメリカ・ニューヨークの保育園でインターンシップを体験。受け入れ先は、日本の文化や習慣を大切にしながら社会性、協調性、思いやりの心を育む保育を日本語で行っている施設。参加した二宮彩菜さんは日本とは大きく違う環境での保育を体験し、充実した日々を過ごしました。

リモートで園長と面談

グローバルインターンシップの場となったのは、ニューヨーク州マンハッタン島にある「スターチャイルド」という保育園。誰かに誘われたのではなく、自分で参加することを決めた二宮さんは、日本人の向井太園長とリモートで面談。園の様子もインターネットで見て、人種や出身地域がさまざまな子どもたちがいることを知りました。

「実は海外経験は今回が初めて。少し不安でしたが、園長先生が『大丈夫。日本人の先生もいますよ』と言ってくださったし、なにより園の中では日本語で話すと聞いてほっとしました」。この園では日本式の保育を行い、兵庫大学と同じく「和」を大切にしているのだと聞き、さらに安心したそうです。

子どもが遊ぶ姿は米国も同じ

保育体験を通じて特に長く接したのは、3、4歳児でした。保育園の先生のサポート役となって子どもたちの間に入り、一緒に遊んだり、読み聞かせをしたり。園には日本語の絵本がたくさんありました。子どもたちのルーツはさまざまで、持ってくるお弁当の中身なども文化背景によって異なります。それでも二宮さんは「子どもたちが先生方や私と遊びを楽しむ姿は、日本と同じだな」と感じました。

アメリカでは8月は年度末です。幸運なことに、二宮さんは先生方が次年度の遠足など計画を立て、今後の方針を話し合うミーティングにも参加。「非常に貴重な経験だった」と振り返ります。

次回は積極的に子どもと交流したい

毎日があっという間に過ぎていき、気がつくと日本に帰る時期が近づいていました。帰国時、二宮さんの胸には「今度行くときには、もっと積極的に自分の方から関わっていきたい。例えば、手作りのおもちゃを作って子どもたちと遊びたい」という思いが込み上げました。

子どもたちからプレゼントをもらって、ものすごくうれしかったことも記憶にしっかり刻み込まれています。向井園長からは、「我々は保護者のみなさんから信頼され、日本人にルーツを持たないお子さんも預けていただいている。日本式保育は評価されているのですよ。帰国後も自信を持って学び続けてくださいね」と激励されました。「その言葉に勇気をもらいました」。

海外を知り「心の引き出し」が増えた

NYでの経験から、「保育は、乳幼児期の大切な時間をともに過ごすという、責任重大で素晴らしい仕事であること」を実感した二宮さん。多様なルーツを持つ子どもに出会ったことで、日本以外にもさまざまな国や地域があることを実感し、「自分の心の引き出しが増えたように思います」と振り返ります。

後輩のなかには、海外インターンシップに行こうかどうか迷っている人もいるそうです。そんな人には「なかなか味わえない貴重な経験だから、迷うなら行ってほしい。絶対楽しいですよ」とメッセージ。「機会があればぜひ参加してほしい」と熱く語ってくれました。

- 生徒紹介

- 学生

- 課外活動

- グローバル

二宮 彩菜

生涯福祉学部 こども福祉学科4年生