兵庫大学と、大学の位置する加古川市はグローバル化、少子高齢化、そして急速なデジタル化による激しい社会情勢の変化のなかで、大きな転換点を迎えています。これまでにも、本学は加古川市と地域創生に関する連携協定を結び、多彩な活動を進めてきましたが、今いっそう緊密な連携のもと、幅広くきめ細やかな取り組みの必要性に迫られています。

先の展望が見えにくい時代の中、大学は地域に対して何が提供できるのか。また、地域と大学は協働して何ができるのか。今号の学長対談には岡田康裕加古川市長を迎え、大学と地域が世界を視野に入れ、ともに手を携えて進むべき道を探ろうと、さまざまな視点から語り合いました。コーディネーターは、毎日新聞社営業総本部コンテンツスタジオ・ディレクショングループ(大阪)の大野靖史氏です。

目次

人口減と高齢化は、地域最大の課題

大野日本の人口減少は深刻な問題で、「100年というスパンで見ると小さな地域は消滅していく」という厳しい見方をする専門家もいます。まず、市長に加古川市の現状と課題についてお聞きしたいと思います。

岡田総務省のデータによると、令和6年10月1日現在、加古川市の人口は25万5000人弱です。ピーク時は27万近くまであったので、近年急激に減少しています。一人一人の幸福感や生活満足度を高める努力を続けるとともに、急激な減少に歯止めをかけることは差し迫った課題です。 出生率の停滞と高齢化の進行に伴い、今後も人口の自然減は続くと考えられます。そうなると2つの課題が表面化します。1つ目は超高齢社会の進行により、介護人材不足が深刻化すること。2つ目は若い人の都市部への流出です。年々減少していく20~24歳の人たちに、いかに地域や大学の魅力を知ってもらい、戻って来てもらえるかが重要です。

河野中でも22歳ぐらいまでの若年層は、ちょうど大学生の年代にあたります。この層が減ると、大学経営は従来と同じやり方では成り立ちません。 若者の流失を食い止めることは、大学の地域における役割の一つだと思います。

大野一方では、元気なシニア層が拡大すれば、引退してからも学びたい人の数も増えてくるということですね。

岡田生涯学習を続ける方が倍増するかもしれません。ヨーロッパでは年齢を重ねてから大学で学び直すのは普通のことです。我が国もそういう方向に変わっていくかもしれません。

河野我々は今後、シニア層、中でも現役世代にリスキリングプログラムやリカレント教育を積極的に提供することが重要だと考えます。リスキリングの鍵はオンラインの活用です。

より広範な関係強化で、地元に留まる学生を増やす

大野話を戻すと、若年層の流失に歯止めをかけるために大学は何ができるでしょうか。

河野まず、多くの学生を受け入れて加古川で学んでもらうことですね。そして卒業者を地元に根付かせることで、若年層人口の流失を防ぐ役割を果たせるかもしれません。

大野卒業者を地元に還元させるためには、若い人の雇用の場も必要ですよね。

河野そのためにも、大学は今後、行政や産業界とより密接な関係を結ぶ必要があると思います。

岡田市としても、地域の大学との関係を深めることは大きなチャンスにつながると考えます。現在、加古川市独自の事業として、奨学金の返還支援制度があります。市内在住の方が市内の中小企業等に就職した場合、今年度からは年間最大12万円を6年間返済する支援があります。県も奨学金の返済を支援する事業者を支援する制度を始めたので、今はダブルで支援を受けられる状態にあります。また市は、ハローワークとともに地元の企業を紹介するジョブフェア(合同就職面接会)を開催しています。

河野学生や卒業生は市の制度を積極的に活用しています。 ありがたいことです。

大野ところで、学生たちの地元志向は強いですか。

河野本学の学生は地元出身者が多く、3分の2の学生は県内に残ります。生まれ育ったまちへの愛着を語る学生も多いです。

岡田JRの駅から通学する学生が多いので、若者にとって魅力ある地域にしていこうと、加古川駅周辺や公園の再整備などを行っています。東加古川駅の北にある総合文化センターエリアのリニューアル構想も進めています。

河野高校生にも加古川の魅力を知ってもらえるよう、県立高校との高大連携協定の中で、加古川をフィールドにした体験学習を展開しています。課題解決型学習を通して地元への親近感を高め、ここで生き、ここで働こうという意欲を高めたい。さらに、地元企業の課題解決に学生が取り組む授業もありますが、これは加古川市と連携して、市のプログラムとして推進できれば面白いと思います。

岡田ぜひ、力を合わせていきましょう。地元の学生が地元企業に関わり、「ここで役に立てる」と体験できれば、地元に残りたい、住みたいと思うようになるでしょう。

協働で地域創生に弾みを

河野兵庫大学はすでに研究成果を地元に提供したり、学生がボランティアとして参加したりと、多岐にわたりさまざまな行政計画に参加させていただいています。一歩進んで、大学を地域創生の大きなパートナーとみなしていただけるなら、もっと多様な事業者を巻き込みながら、タイアップしてまちづくりや地域創生に取り組めます。 今、国は地域創生、地方創生に関してさまざまな補助金を出し、産官学連携による地域全体の取り組みを望んでいるようです。国の補助金は推進のエンジンになり得ます。我々は市と共同で申請し、補助金を活用して事業を進めたいと考えています。

岡田市としても、国の補助制度を生かせる事業内容を具体的に検討していきます。

グローバル市場を意識した教育プログラムの構築

大野ここで視線を世界に広げたいと思います。

河野私たちはグローバルマーケットを意識し、海外からの学生を受け入れるだけでなく、教育プログラムを海外に輸出することも検討しています。 アジア社会では、福祉、医療看護、健康、教育といった分野の需要が高い。例えば、中国やタイでは生活習慣病が大きな社会課題となっているので、栄養、運動に関する教育機関には我々のノウハウを提供できます。また、日本流の幼児教育や、介護に関するノウハウを提供していくニーズもあると思います。 今、力を入れているのはアジアの教育機関との連携協定です。例えば相手校のカリキュラムの1/3を我々が受け持つ。メインはオンライン授業とします。AIによる同時翻訳技術が進んでいるので、言葉の問題はかなり解消されていると思います。

大野面白いですね。どこまで進んでいるのですか。

河野パートナー探しを進めているところで、できれば令和8年ぐらいをめどに事業化をと考えています。まずはニーズが明確にある幼児教育の分野から始めます。

岡田今後のグローバルな展開を期待しています。

日本語教育ニーズの高まりに応える

大野加古川市のグローバル化の現状はどうでしょう。

岡田加古川市外国人住民数は増加しており、令和6年10月1日時点で3783人です。民間企業さんが努力した結果、労働者が増えています。

最近人口の伸びが著しいのはベトナム国籍の方で、同日付で926人です。あとは韓国、中国、フィリピン、ブラジル、インドネシア、ネパール、ミャンマーなどです。

労働者の家族として来日した方のなかには、日本語ができない方もいらっしゃいます。学校現場にも、突然シリアの方など、言語が分からない方が来られることがあります。学校は教員の配置人数を調整し、翻訳機を貸し出すなど、努力をしていますが、今後ますます増えてきた時にどう対処するかが課題です。

国際交流協会には日本語を教えるボランティアが100名以上おられて、平日の夜や週末に日本語指導の教室を行っています。しかし、小さい頃からきちんと日本語を学びたいとなると、インターナショナルスクールは少なく、市で新たに設置・運営することも難しいです。大学などが誘致してくれるとありがたいですが、学生の皆さんが国際交流に関わってくださることもうれしいです。

河野兵庫大学の外国籍留学生は50名程度で、今はほぼ全員現代ビジネス学部にいますが、今後は栄養、福祉、看護などでも増えてくるでしょう。栄養と運動、福祉とビジネスなどを組み合わせたカリキュラムを構築できれば、留学生はさらに増えてくると思います。

その際キーになるのは留学生の日本語教育です。半数以上は日本で就職したい人なのですから、岡田市長も指摘されたように、日本語教育を強化する必要があります。留学生向けに、1、2年でビジネス会話レベルまで到達できるプログラムを提供し、地域住民の日本語習得ニーズもすくい取れるような仕組みを作っていくことができればと思います。

岡田在留外国人が兵庫大学でオンラインも使いながら日本語レッスンを受ける、そんな風になっていくといいですね。

地域で活躍する留学生たち

河野国際交流では、こんな事例もあります。加古川在住のブラジル国籍の学生が、タイに留学中、留学先のマハサラカム大学と、本学との提携関係にあるブラジルのマリンガ大学との提携の橋渡しをしてくれたのです。外国系学生のポテンシャルの高さを感じます。

岡田まさにグローバル時代ですね。以前、兵庫大学に在籍されていたブラジル関係の方は市の国際交流イベントを手伝ってくださり、姉妹都市のブラジル・マリンガ市から訪問団が来た際には、公式通訳まで務めてくれました。

大野労働者として来日した家族の子どもたちが日本語を勉強して、それぞれの母国の言葉と日本語の両方をしゃべりながら国際交流するという形が、どんどん活発になってくる可能性がありますよね。

海外人材も地域創生の力に

大野海外人材についての考えを聞かせてください。

河野今、本学で起こりつつあることを紹介します。自国で看護の有資格者であるベトナム人学生に対して、日本の福祉系の法人が、4年間学んだ後にその法人に就職するという条件のもとに学費を出し、社会福祉士と精神保健福祉士の資格を取得してもらうという話がまとまっています。この学生は将来、専門職として仕事をしながら幹部候補生になり、ベトナムからの人材発掘の窓口として活躍するかもしれない。これは本人にとっても、大学にも、事業者にも嬉しい、三者ウィンウィンの関係ですね。

日本はこれから外国人就労者にかなり依存しないと回っていかない社会になってきます。特に高齢化対策の分野はそうです。こういった事例は今後、特に介護人材が不足している地方では増えてくると思い

岡田地方創生においても、海外からの人材が地域に溶け込み、労働力として活躍していただく。地方創生というと地方の日本人だけの話題のように受けとられがちですが、人手不足は大きな課題ですから。

大野すごいですね。外国人もいっしょに地域活性化というのは。独創的だと思います。

自分に自信をもち、ポジティブに社会と関わっていける人材の育成を

大野そういう学生が増えてくると、周りの日本人の学生にも刺激になりますよね。大学は今後、どのような人材育成を目指しますか?

河野人材育成において大切にしているのは「人間力」と「応用力」です。応用力とは、実践力をPBL型学習や地域での学びを通じて養う。特に企業との繋がりを密にして、学生の学びの場を多く創出したいと考えています。人間力は、「和」の精神を具現化するための感謝の心。将来ヒューマンサービスに携わる学生が多いので、人の痛みが分かり、人の心情を自分ごととして捉えられる心が大切です。

大野人材育成の基本は、やはり「和」の精神ですね。

河野はい。そして今日はそこに、もう1つポイントをつけ加えたいと思います。本学の学業や課外活動、就職活動などを通じて、驚くほど成長する学生がいるのですが、私たちは、彼らが4年間でどう成長したのかを科学的に分析し、指導に活用するため、現在精緻なデータベースを構築しています。これを活かし、学生の成長を促すスイッチになった要因を明確化しようとしています。これまでにはっきりしているのは、自己効力感が重要だということです。

自己効力感は、コンプレックスを抱えていた学生が、いくつかの教育プログラムを体験する中で「よし、頑張ろう」と思う、その瞬間と関係していて、そこから成長が加速するようなのです。その成長を可視化できれば、本学の教育の成果を外部に発信できます。これは、日本の大学の中でもトップクラスの取り組みだと考えています。

大野学生が成長する要因を可視化する。このような取り組みは初めて聞きました。

岡田大変面白い取り組みですね。我々は市の総合計画において「夢と希望を描き 幸せを実感できるまち かこがわ」を掲げ、その実現に向けて「地域幸福度(ウェルビーイング)」に関する調査を令和4年から、全国に先駆けて実施しています。そこで分かってきたのですが、「健康状態」と並んでウェルビーイングと相関関係の高い項目が「自己効力感」です。つまり自己効力感が高い人は幸福度が高い。

学生時代にいろんなことにチャレンジして高い自己効力感を持てれば、社会人になってからもいろいろな課題に前向きに取り組むことができるようになるでしょう。「自分はできる」という自信がつくような体験や挑戦の機会を、大学はさまざまな形で数多く作ってあげてほしいと思います。

河野学生が自己効力感をもつきっかけは、学業、スポーツだけでなく、地域の人との関わり、起業、ボランティア活動など実に多様です。こうしたポジティブな体験を通じて大勢の学生が成長し、明日の加古川を担う人材に育っていってほしいですね。これからも、もっともっと多くの人が地域で輝けるよう、ともに挑戦を続けましょう。

- 学長座談会

- 地域

- 教育

- 留学生

岡田 康裕おかだ やすひろ

2009年から2012年に衆議院議員を務めたのち、2014年7月より加古川市長に就任。現在3期目。

コーディネーター

大野 靖史おおの やすし

毎日新聞社営業総本部 コンテンツスタジオ・ディレクショングループ(大阪)

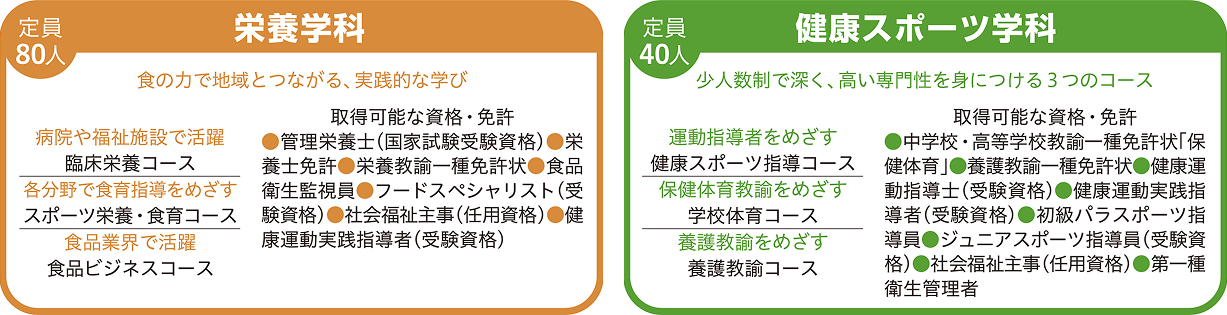

2026年4月、健康科学部の2学科を栄養学科、健康スポーツ学科へと名称変更

健康科学部では2つの学科の名称を変更し、栄養マネジメント学科が栄養学科に、健康システム学科が健康スポーツ学科に変わります。これからの学科の教育内容はどうなるか、また育成したい学生像や社会貢献のあり方についてご紹介します。

「何を学ぶか」が分かりやすくなった新名称。

これまでの学科名では学べる内容が分かりにくく、検索しにくいといった点が問題でしたが、今回の改称により、何が勉強できるのかを明快に表す学科名になりました。「カリキュラム改革については、今後の課題としてさらに取り組み続けてまいります」。

栄養学科の臨床栄養、スポーツ栄養・食育、食品ビジネスの3コース。

スポーツ栄養・食育コースでは、健康運動実践指導者の資格を取得できるようになりました。大平学部長は「栄養を学ぶ学生は、女子サッカー部へのスポーツ栄養指導など、以前からスポーツに関係する取り組みを行なってきました。従来、健康システム学科でしか取れなかった指導者資格の取得は、この分野での活躍を希望する学生にチャンスを広げるでしょう」とその意義を強調しました。

臨床栄養コースは従来通り、管理栄養士養成を目的とするコースです。「栄養指導のプロフェッショナルを目指すなら、栄養学を深く学び、より高い資格を取得して活躍してほしいですね」。

食品ビジネスコースは比較的新しい分野です。「食に関するビジネスに興味のある学生はこのコースで学んでください。さまざまなアプローチがありますが、例えば高齢者支援、フレイル予防など、地域住民の健康維持・増進に栄養の面から貢献していくことも考えられます」。このコースでは食品ロスの削減など、SDGsの実践による地域貢献となる取り組みを経験することも可能です。

健康スポーツ学科はスポーツを通じ、人々の健康増進をめざす。

「健康スポーツ」へと学科の名称を変更しても、考え方は健康システム学科のころから一貫しています。「プロスポーツのプレーヤーを育成するのではなく、多くの一般の生活者に対する支援として、健康スポーツを提案したり、具体的な体の使い方を提案できるプロフェッショナルを育てるための学科です」。これからも、健康科学部は学びの成果を自分や地域・社会に役立つ形で還元できる人材教育を推進します。

他学科とも柔軟にコラボレーションを進めたい。

兵庫大学は福祉、看護、保育、教育といった多分野の専門家を養成する大学です。「この強みを活かし、今後は例えば、健康科学部の2学科と現代ビジネス学科とのコラボレーションによって健康ビジネスに特化するなど、食、健康、運動の領域で他の学科とも連携をとりつつ、新しい取り組みに挑戦していきたいと考えています」。今後、従来の学科構成にとらわれない新たな仕組みづくりに挑戦していきます。

社会と繋がり、積極的に学んでほしい。

「栄養と運動は、健康維持にとって真に必要な両輪」だと言う大平学部長。学生たちにこんなメッセージを送りました。「皆さんは社会のさまざまな場所で求められる人になります。これからの時代には、何か新しいことを始めよう、起業しようとする学生も増えてくるかもしれません。自身の健康、生き方、生活に関心を持ちつつ、社会と繋がって積極的に学んでください。果敢にチャレンジしてほしいですね」。

- 社会貢献

- 地域

- 教育

大平 曜子

健康科学部長 健康システム学科 教授

のびやかな力を子どもたちが絵本から得られるように

幼児教育の現場に長年携わるなかで、絵本の読み聞かせの子どもたちに与える影響に気づいた礒野准教授。その素晴らしさを多くの事例研究をもとに深く分析し、さらに多くの教育者や保護者にとって指針となる、絵本を通じた子どもたちの心の成長を提示できないかと日々取り組んでいます。

絵本の読み聞かせに興味を持ったきっかけは?

保育の仕事に就いたばかりの頃、私は毎日のように『ぞうくんのさんぽ』という絵本を子どもたちに読み聞かせていました。ある日、「ぞうくんはちからもちだね」と読んだ瞬間、ひとりの子が突然、「おんぶしてる、あかちゃんだ」と声を上げたのです。それまで絵本にあまり関心を示さなかった子どもでしたが、それ以来、この場面になると毎回うれしそうに絵本の絵を見つめるようになりました。きっと、自分がお母さんにおんぶされていた心地よい記憶と、絵本の場面が重なったのでしょう。「ぼくはもう赤ちゃんじゃないよ」とでも言いたげな、少し誇らしげな表情で聞いていたのが印象的でした。

そして、次のページで池に落ちる場面になると、周りの子どもたちも待っていましたと言わんばかりに、「どっぼーん!」と声をそろえて楽しそうに叫びました。その息の合った声を聞くたびに、私自身も「もう一回読みたい」と思わずにはいられませんでした。

この絵本は、私に読み聞かせの楽しさを教えてくれた一冊です。そしてこの体験こそが、私にとって絵本の世界へのいりぐちだったのだと思います。

研究を通じて伝えたいのはどんなことですか?

人は成長の過程で悩みに直面したとき、過去の体験を思い出しながら困難を乗り越えようとすることがあります。しかし、それには幼児期に豊かな生活体験を積んでいることが重要です。十分な体験がなければ、困難に立ち向かう力を育むのは難しいかもしれません。

近年、核家族化の進行により、子どもたちが地域の人々と関わり、さまざまな経験をする機会が減少しています。こうした体験の不足を、幼児教育に携わる者がどのように補い、どれだけ豊かな生活体験を提供できるかは、非常に重要な課題です。

そのような中で、絵本の読み聞かせは、子どもにとって貴重な体験の一つだと考えています。幼児期に信頼できる大人から読み聞かせてもらった絵本は、成長の過程で繰り返し思い出され、不安なときには心の支えとなり、人間関係を修復する手助けになることもあります。

私は大学院修了後も、絵本の読み聞かせによって育った人々のライフストーリー・インタビューを収集し、データ化する活動を続けています。この研究が、若い保育者や保育者を目指す学生たちにとって、保育現場で役立つ貴重な学びとなることを願っています。

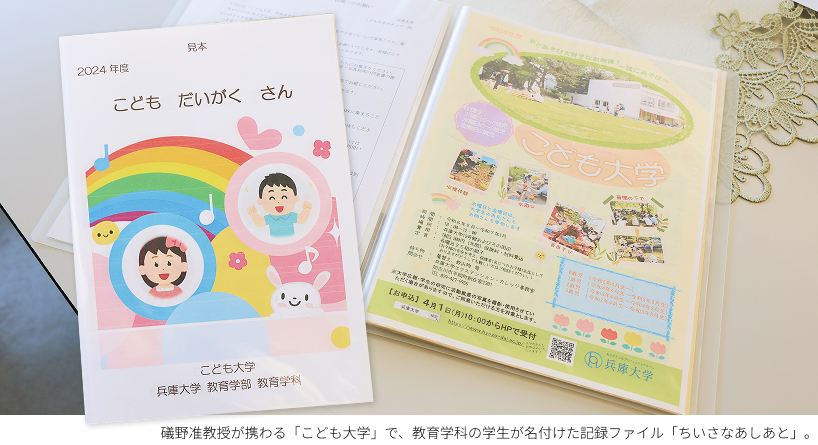

さらに、教育学科の学生たちには、多くの人との関わりを大切にしてほしいと考えています。その一環として、学内で実施している地域の親子が集う場「こども大学」にて、子どもたちの遊びを通した学びの記録を「ちいさなあしあと」と名付けて学生に作成してもらっています。子どもの話に耳を傾け、丁寧に観察することで、保育者としての視点を養ってほしいと願っています。

絵本に関する心に響いたエピソードをご紹介ください。

私が勤めていた園では、保護者が参加できる特別な日を設けていました。ある日、思いがけず一人のお父さんが、お子さんの誕生日に来園してくださいました。実はそのお父さん、我が子には内緒で、絵本の読み聞かせの練習を重ねてきてくださっていたのです。

当日、お父さんはとても緊張されていて、指先を震わせながら読み聞かせを始めました。すると、お子さんが一番前に出てきて、「お父さん、がんばれ!」と声をかけたのです。その一言に励まされ、お父さんは嬉し涙を浮かべながら、最後まで読み続けました。やがて他の子どもたちも「がんばれ!」と声をそろえて応援し、読み終えた瞬間には「うわぁ!」という大きな拍手が園内に響き渡りました。子ども、保護者、そして保育者が絵本を通じて心を通わせた、忘れられないひとときでした。

- 講師紹介

- 地域

- 教育

- 絵本

礒野 久美子

教育学部教育学科 准教授 専門: 教育学(幼児教育・保育)

【研究テーマ】幼児期の読み聞かせによる絵本体験のもつ意味

子宮頸がん予防啓発への取り組み

中村准教授が研究対象とするのは、若い成人女性に発症が多い子宮頸がん。原因となるHPVウイルス(※)の感染を防ぐワクチン接種での予防が有効とされています。どうすれば、子宮頸がんのワクチン接種率を上げることができるか。中村准教授は、啓発のためのツール開発に挑戦しています。 (※ヒトパピローマウイルス)

日本では子宮頸がん予防のワクチン接種が進まないそうですが。

日本では2025年現在、小学校6年から高校1年に相当する女子の定期接種が自己負担なしで受けられます。ところが、ワクチン接種がなかなか進んでいないのが実情です。原因の一つは、メディアなどで副反応の問題が取り上げられた時期があったことが考えられます。ワクチン定期接種がスタートした2013年以降、7割に達したこともある接種率が、一時1%台にまで落ち込みました。

また、日本の性教育は、国際的に推奨される「包括的性教育」と比べ、学習指導要領の制約により十分な知識を得ることが難しい状況にあります。その影響で、性感染症全般に関する知識が不足していることが指摘されており、特にHPVウイルスやクラミジア感染症の認知度が低い傾向にあります。この認知不足が、ワクチン接種率の伸び悩みにつながる要因の一つとなっています。子宮頸がんを引き起こすHPVウイルスは咽頭がん、肛門がんなどの原因にもなるため、諸外国では男の子のワクチン接種も進んでいますが、日本では女性しか無償で受けることができません。この現状を変えるための方法も考え続けています。

研究に取り組むようになったきっかけは?

私の親友は、若くしてこの病気で亡くなりました。そして、産婦人科の現場で働いていた際には、30~40代の母親たちがこの病気にかかり、入院される姿を何度も目にしました。

がんの進行度が上がっていくと、大きな手術が必要になります。たとえ一命を取り留めても、再び子どもをもつことは難しくなります。深刻なケースを見るうちに、予防できる癌であれば、こんなことにならない。大変な時期のお母さんたちを、この病気から守ってあげたいと思うようになりました。

研究の現状について教えてください。

私は以前、20歳以上の女性を対象に子宮頸がん予防プログラムを開発しました。しかし、その調査で、20歳を過ぎてから予防するのではすでに遅く、高校生時代に子宮頸がんについて知りたかったという結果が示されました。そこで現在は、高校生に向けて養護教諭が授業で使えるDVD作成に取り組んでいます。この検証結果は、論文にまとめて発表する予定です。

また、このDVDは男子高校生の視聴も意識して作られています。HPVは子宮頸がん以外のがんを引き起こす原因にもなりますし、男性がウイルスを持っていると、将来的に性交渉により女性にうつしてしまう可能性もあるため、男子にも「将来を見据えて予防する」という自覚を持ってもらいたいと考えているからです。

地域の方々との交流について。

以前から、助産師や看護師による、お母さんの子育て、授乳、疲労回復の支援をテーマに、産後ケアの調査研究も続けています。現在は東加古川公民館の子育てプラザ「かこテラス」において、月1回子育て支援の相談に乗っています。現代社会は、お母さんが孤立しやすい状況にあります。周囲の助けなしに育児をされているお母さんも多いので、できる限りのアドバイスをと考えています。

看護学部生に贈る言葉があれば。

自分自身の大切な時間を思いきり楽しんでください。卒業後も、それぞれのライフステージ、ライフワークを充実させ、自分らしく輝いてほしいと思います。

何よりも健康があってこそ、看護の仕事を続けられるので、自分の心と体を大切にしながら、毎日を元気に過ごしてください。

- 講師紹介

- 地域

- 医療

中村 朋子

看護学部 看護学科 准教授 専門:母性看護学

【研究テーマ】子宮頸がんの予防に関する研究

保育者とのコミュニケーションを通じ、解決策を模索

保護者が養育困難であるために施設などで暮らしている子どもたちの心の問題に焦点を当て、支えている保育のプロの声を聞きながら、研究を進める坪田准教授。教室でも、保育者が福祉の問題を理解する重要性を説いています。

研究の内容を教えてください。

社会的養護を必要とし、施設などで暮らす子どもの数は、全国で4万人以上といわれています。私はそういう子たちの苦しみを知り、彼らが喜びや安らぎを見出す道を探るために、児童養護施設などと連携し、保育者の声を通じて調査分析を続けています。

大学、大学院では福祉を学んでいましたが、そのなかで虐待され、心にダメージを受ける子どもたちの問題が気になるようになりました。そこで、心理学、精神医学の観点から福祉を考える「精神保健福祉」という分野を専門に研究するようになり、現在に至っています。

施設で働く保育者の方々から、よく相談を受けると聞きました。

保育者の皆さんの声を集めて研究しているうちに、「悩みを聞いてほしい」「アドバイスが欲しい」という相談にも乗るようになりました。保育者が子どもとの関係性を構築する上で、抱える悩みはさまざまです。経験の豊富さ、育った環境の違いなどによっても悩み方が違うので、相談を受けても、決まった答えが用意できるわけではありません。ただ一つ言えるのは、子どもたちの笑顔を真ん中に置いてほしいということ。その上で、いい状態で生活を続けるためのサポートを考えていってほしいと思っています。

教育者として、保育を学ぶ学生たちに知ってほしいことは?

保育を学ぶ学生からの授業の感想に、「保育者になりたくてここに来ているのに、なぜ福祉を勉強するのだろう」というものがあります。福祉というと、高齢者や介護といったイメージを持っているんですね。でも、福祉とはどういうもので、子どもたちにどのようなサービスを提供すべきかなどを説明すると、福祉は保育の基本であり、必要なものだということを理解してくれます。

学び初めの頃、「福祉はしんどい、大変だ」と思っていた学生たちも、学年が進み、知識や実習経験を重ねることで、話す言葉にも深みが出て、大きく成長していきます。彼らは現場を体験した後、大学に戻り、教科書に書かれている理論と現場の共通点や相違点を考えます。理論を知った上で現場を知ることは大変重要です。

私が使う教科書の中には、虐待を受け、ひきこもりとなったり、精神的な疾患に陥ってしまう子どものことも書かれています。保育者として社会に出て、同様のケースに直面したときにどう対応すべきか深く考えるために、ぜひ知っておいてほしい内容です。

これからどんなことに着目して研究を続けられますか?

私は、学生たちと接する中で、学生から新たな視点をもらっています。学生たちとともに成長し続けているのだと実感します。今後は自分の専門領域である心の構造について知識を深めていくとともに、地域の人々との交流の視点も加えて、調査の幅を広げていきたいと思います。この研究を通じて、子どもたちと保護者、そして支える人たちにより幸せな世界が広がっていくならば、これに勝る喜びはありません。

- 講師紹介

- 地域

- 福祉

坪田 章彦

短期大学部 保育科 准教授 専門:社会福祉学、こども福祉、精神保健福祉、公衆衛生学

【研究テーマ】社会福祉学視点における保健・養護に関する研究

明石市有機給食PR動画作成

栄養マネジメント学科の学生たちは、昨年から明石市教育委員会の依頼を受け、明石市の公立小中学校の「有機・地産地消給食の日」をPRする動画を制作しています。明石鯛やタコ、有機野菜など地元の食の魅力を伝える動画は、子どもたちが楽しく地域の「食」を学べるきっかけになっています。

PR動画はこちらから

(明石市教育委員会HP「◎有機・地産地消給食関連動画」の小学校・中学校をクリックで動画が見られます。)

オープニングイラストからインタビューまでみんなでアイデアを出し合って

「有機・地産地消給食の日」は、明石産の農水産物を使った特別な給食を、期間限定で市内の公立小中学校に提供するイベントです。栄養マネジメント学科は、兵庫大学が明石市と包括連携協定を結んでいるところから、そのPR動画の作成を依頼されることになりました。

動画の作成に挑戦したのは、同学科の1年生たち約20名。2024年11月から1月まで3回にわたって実施された給食の日に合わせ、企画会議を開き、準備を進めていきました。現在明石市教育委員会のWebサイトに掲載されている完成動画を見ると、オープニングは可愛い食材のイラスト。その後も農家、漁業に携わる生産者さんと学生とのトークなど、軽妙な展開で飽きさせない内容になっています。

明石の有機・地産食材の魅力をわかりやすい言葉で

動画制作で工夫した点を学生たちに聞くと「小中学生にも分かる、やさしくて楽しい動画にしようと考えました。食べ物のイラストを入れようということはみんなで決めて、1人1枚ぐらい分担して描きました」(濱田さん)。「動画制作は初めて。スケジュールもギリギリのタイミングで焦りましたが、映像の専門家がアドバイザーとして加わってくださったので、短い時間の中でもスムーズに進めることができました」(萩原さん)。

ムービーには、農家の方が学生たちと一緒に出演し、有機農法から生まれたおいしい野菜の魅力を熱く語るシーンもあります。「お米農家さん、野菜農家さんの田畑を訪問し、各1日ずつかけて撮影しました。皆さん食に対する思いが強いだけでなく、すごく優しく、素敵な方々でした。自分が撮影される時はドキドキしましたが、楽しい動画にできあがってよかったです」(萩原さん)。「編集も初体験でした。動画の作成は、まず自分たちが食に対する知識をもっていないとできないので、よく勉強したと思います。また、映像アドバイザーさんの指導を受けながら、伝える力が大事だということもよく分かりました」(濱田さん)。

今後は新1年生も加わって、また新しい動画作りがスタートします。パワーアップに向けて、課題を聞きました。「見る人に食に対する興味を持ってもらうため、工夫をもっとしていきたいです」(萩原さん)。「もっとはっきり喋って、明るく、見る人も楽しくなるような動画を作りたいです」(濱田さん)。

これからも目標に向かってがんばりたい。

将来の目標は「管理栄養士として、健康な人だけでなく他の病気を持った人の食も支えられる人になりたいです」(萩原さん)、「アレルギーを持っているので、アレルゲンフリーのパンを作るなど、代用食材についての知識をつけたいと思っています。将来は管理栄養士になって、アレルギーを持つ人のサポートをしたいです」(濱田さん)と元気に話します。

PR動画を作ったことで、普段から野菜の産地を確認するようになったという2人。食の安全、地産地消への思いも一段と深まったようです。

- 生徒紹介

- 地域

- 学生

- 健康

- 動画制作

萩原 彩花

健康科学部栄養マネジメント学科2年生

(兵庫県立三木東高等学校出身)

濱田 拓希

健康科学部栄養マネジメント学科2年生

(兵庫県立農業高等学校出身)

特別強化指定クラブ 女子駅伝部

2024年、女子駅伝部は、関西学生対校女子駅伝競走大会(9月)、全日本大学女子駅伝対校選手権大会(10月)で好成績を収め、12月には「富士山女子駅伝」としてTV中継される全日本大学女子選抜駅伝競走大会に出場。一躍脚光を浴びました。

「百折不撓」の気持ちでやりぬこう

創部16年目を迎えた女子駅伝部の今年の目標は、全日本大学女子駅伝および富士山女子駅伝に連続出場を果たし、よりよい成績を残すことです。スローガンは「百折不撓」。100回折れても倒れないという意味だといいます。

「たとえ練習や記録会で何回悔しいことがあっても、そこからまたいい方向に向かって行こうという強い気持ちを持ちたいと、このスローガンに決めました」とキャプテンの大西さんは語ります。「折れない」ではなく「折れてもまだ、そこから立ち上がる。倒れない」という粘り強さを感じる言葉です。

陸上と将来につながる学び、両方が実現できる環境

2人が兵庫大学に進学したのは、好きな陸上に打ち込みながら、将来の夢を実現しようと考えているからです。大西さんは卒業してからは実業団に入って、できるかぎり陸上を続けたいと考えていますが、その後は「保育士として働きたい。特に児童養護施設で子どもたちの生活の支援に携わりたい」と語ります。

一方、新入生の橋本さんは「陸上が思い切りできること以外に、学びたい看護学科があったことも兵庫大学を選んだ決め手でした」。卒業後は、看護師になって現場で活躍したいと考えています。「実力を磨いて、さまざまな手術のサポートができるようになりたいです」。

心細やかな監督、高めあえる仲間とともに

指導者は、大学、実業団で大活躍した樽本(旧姓・福山)つぐみ監督。創部以来、チームを率いています。樽本監督に対して大西さんは「一人ひとりにとって適切なアドバイスが受けられる」、新入生の橋本さんも「監督はすごく優しい方で、自分に合ったメニューを作ってくれる」と、全幅の信頼を寄せています。

そんな2人にチームの雰囲気をたずねると「明るい雰囲気のチームです」(大西さん・橋本さん)。「学年の差には関わりなく、互いに互いの長所が言い合えて、注意点も出し合える関係です」(大西さん)。橋本さんが「先輩は話しやすくて、頼りがいのある人たちばかりです」と言うと、大西さんは「キャプテンとしてチームをまとめていかないといけないので、しっかり一人ひとりとコミュニケーションを取って、悩みも相談しやすい存在になれるように意識しています」と応じました。

駅伝の魅力は、チームの一体感だと2人は口を揃えます。「中学校の頃、チームで1つの目標に向けて走るのが楽しくて、駅伝が好きになりました」(橋本さん)。「初めて出た中学生の駅伝で、男子と女子混合のチームがタスキをつないでいるところに、涙が出るぐらい感動しました」(大西さん)。目標に向かって練習を重ねる部員は目下12名。今年も富士山のふもとでタスキをつなごうと、自分を信じて走り続けています。

- 生徒紹介

- 学生

- 課外活動

大西 文香

教育学部教育学科3年生

キャプテン(須磨学園高等学校出身)

橋本 結菜

看護学部看護学科1年生

(兵庫県立西脇工業高等学校出身)

加古川市には、兵庫大学、短期大学部に通う留学生・日本人学生ためのシェアハウスがあります。共有施設と個室には生活上必要なものがほぼ揃い、快適に生活する環境が整っています。ここで暮らす留学生の2人ハン・ユジンさんと、ディン・ティ・リン・フォンさんの学生生活を紹介しましょう。

日本語での論文作成にチャレンジ

2人はともに現代ビジネス学科の3年生。母国の大学で2年間修学したのちに兵庫大学に3年次編入し、兵庫大学卒業を目指しています。現在の2人にとって大きなチャレンジは、日本語で論文を書くこと。論文指導を担当している堀田彰子講師は「学生はそれぞれいいアイデアをもっているので、意見を聞くことが楽しいですね。2人には、自分の興味をふくらませて論文をどんどん書き進めてほしいです」と言います。

将来は異文化体験をもとにビジネスを展開したい

今や韓流ドラマやK-popが世界的な脚光を浴びている韓国出身のハンさん。「韓国と日本のアイドル文化の特徴と比較」というテーマで論文を書く準備を始めました。将来は音楽か演劇のジャンルでイベントやコンサートを企画する仕事に就きたいと考えていて、論文がそのための足がかりになればという期待を抱いています。「将来、日本で働くか韓国で働くかはまだ決めていませんが、両国の文化交流をより促進するような仕事ができればと思います」。

一方、経済成長が続き、若いエネルギーに溢れるベトナム出身のフォンさん。将来は伝統的なベトナム料理のレストランを経営したいと考えます。進めている論文のテーマは「日本とベトナムの生活、結婚文化の違い」。冠婚葬祭の文化比較に挑戦してみようと考えています。

<文化を背景にしたビジネスを展開したいと考える2人は、日本人の生活や文化に幅広い関心を寄せています。「日本人はよく自転車に乗っていますね。ベトナムにはそんなに自転車はありません」「日本人はなぜ、すぐお辞儀をするのでしょうか?」など、体験すること全てに好奇心を刺激されるとうれしそうに語ります。

仲のいい友人と快適に暮らせる環境に満足

2人はいつも仲が良く、よく一緒にゲームをしたり、神戸や大阪に遊びに行ったりします。同じ授業を受け、時々一緒に勉強することもあり、喧嘩をしたことは一度もないそうです。「シェアハウスではなく、一人暮らしをしたいと思うことがありますか?」と聞くと、異口同音に「ありません!」と答えます。理由は、生活費がリーズナブルであることはもちろん、仲のよい友人ができるから。仲間がいる快適な環境が、充実した学業に欠かせない条件になっているようです。

- 生徒紹介

- 学生

- 地域創生

- 留学

- 世界

ハン・ユジン

現代ビジネス学部 現代ビジネス学科3年生

(韓国出身)

ディン・ティ・リン・フォン

現代ビジネス学部 現代ビジネス学科3年生

(ベトナム出身)

明石市と本学はSDGsの理念のもと、相互のパートナーシップにより、持続可能な社会の実現をめざして各分野で協力し、地域の発展と人材育成に寄与することを目的とした包括連携協定を2022年に結びました。子育て、保育・教育に積極的に取り組んできた明石市。現市長は2023年5月の就任から、今まで以上に「子ども」に関わる施策を推進しておられます。今号の学長対談では人材育成の視点、人材活用の視点から、地域を輝かせるために共に何ができるのかについて、子育て・教育をはじめ幅広く話し合っていただきました。

コーディネーターは田端和彦教授(地域創生人材育成プラットフォーム事業推進センター長)です。

目次

今後、地域に求められる人材とは

田端明石市は地域社会のさまざまな課題の解決に向け、多様な側面から取り組んでおられますが、我々は地域に貢献する人を育てることを使命とする教育機関として、今回は「人」にフォーカスしてお話を進めようと考えています。今後、明石市に求められるのはどのような人材だとお考えか。また、明石市の人材育成の方針をお聞かせください。

丸谷市長に就任してようやく1年が過ぎようとしています以前より明石市が大切にしている考え方は、SDGsの理念、すなわち「誰ひとり取り残さない」まちづくりです。市長になる前からSDGsは私自身の研究領域でもありましたから、今は大いにやりがいを感じ「対話と共創」で取り組みを進めています。自治体だけでできることはとても少ないのが実際のところなので、兵庫大学をはじめとする研究機関と共に、もっと暮らしやすいまちになるために市民に寄り添える人を育てながら前に進んでいきたいと考えています。

田端「こんな人に活躍してもらいたい」というイメージはお持ちですか。

丸谷例えば行政職員には、デスクワークに優れているだけではなく、地域の課題を肌で感じて解決していくことをめざす姿勢を望んでいます。社会のさまざまな課題を自ら見つけ、しっかり受け止めて、市民目線で解決するという視点が必要です。

田端学長から、兵庫大学の人材育成の基本の考え方をお話しください。

河野本学は人に寄り添う専門家を育てる学科を多く有しています。専門家としての力だけでなく、「人としての力 を育てたいと考えています。すなわち本学の建学の精神である「和」の心をもった人材、専門知識や技術と同時に「感謝」する心、お互いを認め合う「寛容」の心、互いに助け合う「互譲」の心をもった人材を育てることをめざしています。本学の人間教育の柱である感謝・寛容・互譲の精神は、SDGsの理念とも親和性が高いと感じています。社会の問題・課題にどこまで目を配り、自分ごととできるか。誰一人取り残さない社会をめざすためには、こういう発想が土台にあるべきだと思います。

大学と地域とのつながりを強化

田端社会とのつながりという点で、明石市を始めとする地域と、兵庫大学は今どのように関わっているのでしょうか。

河野明石市を始め、地域からの多大なご支援をいただいていることに感謝しますとともに、教育機関として、東播磨地域で担うべき役割に大きな責任を感じています。つねに「地域のためにもっと何ができるのか」と考え、すでにさまざまな連携を進めていますが、より強力に推し進めていきたいですね。

丸谷私は多様なテーマで市民と対話を重ね、タウンミーティングを毎月開催しています。その中で皆さんの共通のニーズがわかってきたように感じています。しかし多様なニーズにお応えするには行政だけでは不十分です。もっと産官学の連携を進めていかねばなりません。

田端例えばどんな課題を今、明石市はお持ちですか。明石市は、総合計画で「子ども」をキーワードに入れておられますが、子育ての分野でしたら、待機児童や保育士のレベルアップなどが課題ですか。

丸谷明石市は子どもを核としたまちづくりを進めています。2023年末まで11年連続で人口増加が続いているのは、明石市が住みやすいまち、子育てしやすいまちという評価を得た結果だと、ありがたく感じています。とはいえ、待機児童の問題など引き続き取り組んでいかねばならない課題もあります。保育だけでなく子ども・子育ての多様化も進んでいるので、保育の質を高めるなどさらに細やかな施策を進めていかねばと考えています。

多様なニーズに対応できる人材を育む

田端個性に合わせた保育、教育を進めるためには、それを担う人材が重要ですね。学長には、多様な現場のニーズに応えられる人材の教育についてお話を願います。

河野保育、幼児教育に関して申し上げますと、そのベースとなるのは「寄り添い、愛情を持って成長を促す人」を育てることです。今日、一人ひとりの幼児の想いや才能を引き出し、保護者の想いに応えられることが強く求められています。マスプロ教育では個々の才能を引き出すことは困難です。教育者の力量がこれまで以上に問われる状況下で、本学の教育学科ではIEP(個別教育計画)を作成し、それに基づく教育が進められる教育者、保育者の育成を進めています。少子化が進む一方で、保育、教育の世界へ進みたい若者が減少していることは事実です。また、これまで保育、幼児教育の人材輩出に努めてきたのは短期大学ですが、こちらに進学したいという人も減少しています。すなわち現場での「保育者、教育者」の争奪戦とともに、教育機関での「保育、教育を志す学生」の争奪戦も激化しています。

丸谷待機児童の解消は切実な課題です。子どもが行きたい園、保護者が行かせたい園、兄弟姉妹で同じ園に通えないなど、待機でなくとも満足のいく保育環境が整っていない場合があります。明石市としては環境を整えるべく取り組んでいますが、今後ますます保育士、幼稚園教諭の確保は困難になってくるのではと懸念しています。保育や教育の現場だけでなく、子育て相談窓口の拡充も重要です。明石市では窓口に加えて、健診や0歳児見守り訪問「おむつ定期便」など、直接相談できるさまざまな機会もあり、専門知識と経験のある人材も欠かせません。

河野保育者、教育者の確保ということでは、学生の育成とともに現役の皆さんの離職防止、一度現場を離れた方々の再就職支援も重要です。また、保育園、幼稚園だけでなく、子どもを受け入れるサードプレイスがたくさんあることも重要です。子ども食堂の拡充などもある種の子育て支援ですね。

田端保育・教育人材の供給増、現職員の離職対策、さらに相談窓口の整備や子どもの居場所づくりなどが、子育てにやさしいまちづくりにつながるのかもしれませんね。

大学からの提案を活かしたい

丸谷保育、教育の現場で働き続けていただくためには、誇りとやりがいを持って働ける職場、頑張ったことが正しく評価される職場を整えることが重要です。明石市では保育の現場においても、働きやすい環境づくりをめざした仕組みづくりに取り組んでいます。キャリアアップ研修などもその一環です。サードプレイスの整備に関しては、「まだまだ足りない」というご意見をいただいており、受け皿を増やしていく取り組みを続けています。専門性を活かしたご提案やお手伝いなどをいただけたらありがたいと思います。

河野本学のこども福祉学科では『子ども大学』という、0歳から3歳児たちと保護者の皆さんを対象にした『こどもの遊び場』を提供しています。ここでは本学の教員、学生、保育士がお相手をします。

田端『子ども大学』は、学生にとっては正課プログラムで子どもと触れ合う機会になっていますね。

丸谷『子ども大学』は明石市にとって、いいヒントになりそうです。

「とまり木」で地域の人々を元気に

河野保育現場の支援では、キャリアアップ研修に加えて、管理職研修も重要かもしれません。また先日、先生方と話し合ったときに、「保育者のバーンアウトを防ぐために、保育者カフェを作ったら」という意見が出てきました。現場の先生の悩みのサポート、保護者同士の情報交換など、お茶を飲みながらざっくばらんに話し合える場があれば、保育に関わる方々の孤立を防ぎ、心地よいとまり木になるのではと考えます。

丸谷とまり木という発想、とてもいいですね。

河野学内だけでなく地域のさまざまなところで、多くの方がまちを元気にするため、いろいろなことをしておられます。自治体が協力、補助していけば、いい方向に取り組みが進むことも多いでしょう。

田端行政だけでも、大学だけでもできない取り組みは、一緒に進めないといけないですね。

丸谷居場所を求めているのは、子育てに関わる皆さんやお子さんだけではありません。明石市では「地域支え合いの家」という取り組みを行なっています。これは年齢や立場に関係なく、誰でも来ることができる居場所で、一緒にご飯を食べながら、話をしたり、相談したりできるみんなの居場所です。兵庫大学の皆さんからもヒントをいただき、取り組みをさらに充実させたいですね。

学生のアイディアを行政とつないで

田端本学が取り組んできた活動をさらに展開するには、やはり自治体からの補助が必要になりますが、その点はいかがお考えですか。

丸谷活動を実行するには予算が必要ですね。学生さんが提案されたことでも、市民や地域のためになる取り組みで条件が整えば予算をつけることも可能です。

河野現代ビジネス学科の学生などは、まちおこしの提案などを自治体に対して行ない、採用された場合、補助をいただいていますね。本学の学生たちはボランティアの意識が高く、お金のために活動しているのではないのですが、やはり自分たちの意見が評価され、経済的なサポートが得られるのはとてもうれしいと感じています。

丸谷明石市が毎月行っている市民との対話の場(タウンミーティング)では同年代が集まる『こども会議』や『若者会議』も開催しています。学生さんが、そういった場で提案やプランを出してくださればありがたいですね。

河野本学は『地域創生人材育成プラットフォーム』という構想を進めています。これは、各先生方が課題に対して地域の組織や団体と個々に取り組むことにとどまらず、多彩な取り組みを洗い出し、横断的、協働的に組み合わせ、効率的に取り組もうという試みです。このプラットフォームを活用して明石市へのサポートができるのではと考えます。

明石市が大学に求めること

田端明石市が今、大学に求めることはなんでしょうか。また、一緒に取り組みたいと思うことはなんでしょうか。

丸谷地域には、さまざまな課題があります。それを研究者の視点から、しっかり見て、一緒に考えていただきたい。研究が社会課題の解決につながり、よりよい未来へ転換していけるよう、共創という発想で取り組んでいただきたいですね。さらに、人材育成という点では、地域での活動でコミュニケーション力を伸ばし、周りの人とつながる力を高め、共感する心を育んでいただき、みんなでインクルーシブな社会にしていくことを希望します。

河野例えば現代ビジネス学科では、地域の課題に取り組む『プロジェクト演習・実践』という科目を設置しています。明石市の問題解決に学生が取り組めるように、この科目の対象地域に明石市を加えるのも一案だと思います。ただそのために拠点は必要です。我々はベースと呼んでいるのですが、なるべく人目に触れる場所、地域の人が「何をやっているの?」とのぞきに来てくれるベースを市内に置かせていただければと考えます。

田端地域で活動をされる方が、学生たちの中へ入って来やすいような場ですね。

河野学生たちにはベースを生かして、大風呂敷を広げ、どんどん提案を出してほしいと言っています。私は社会政策の専門家なのですが、社会活動に携わる部門はパブリック、マーケット、インフォーマル、ボランタリーの4セクターであると分類しています。4者それぞれに長所、短所があり、互いに補完しながらうまく組み合わせていくことが大事です。

明石市と兵庫大学の共創活動

田端さらに市長は、新たな価値創造に向けて本学と、どのような活動を進めたいとお考えですか。

丸谷今までにない、画期的なコラボができればと考えます。行政はどうしても新しい知恵、アイディアを出すのに慎重なので、研究の立場から「何を無くし、何をどのように創るか」を考えていただければと期待します。明石市は2024年を「共創元年」と位置付けています。新しい価値を産官学民で共に創り出し、市民の笑顔あふれるまちにしていきたいですね。

河野明石市は、子ども施策において全国自治体のリーダー的役割を務め、「子どもにやさしいまち」として注目を集めています。これは私の考えですが、少子化対策は子育てをされている方の支援だけでなく、これから就職し、結婚していこうとする若者に目を向けることが大切だと思います。「明石で結婚して、子どもが産まれて、明石で暮らしたい」と若者に思ってもらえるまちづくりをもっと進めてほしいですね。若者にやさしいまち、ここで結婚してここで子どもがほしいと思ってもらえるまちづくりをめざしてください。できることは、全力でご協力しますよ。

田端若者に「このまちが好き」と言ってもらうためには、地域の活性化には中高校生、大学生を視野に入れた施策も必要ですね。

丸谷現状では、明石の若者は高校を卒業すると市外の大学に行ってしまいます。その後、多くは就職も市外です。市内に兵庫大学の研究拠点が増えるのは大いに歓迎です。

河野明石市に留学生の寮もできるといいですね。

田端留学生は地域の人々から教わることが多いです。受け入れてくださると本当にありがたいですね。

河野人にやさしい地域の実現。これは明石市のめざすところであり、本学のめざすところともつながっています。互いの結びつきをこれまで以上に強化したいですね。

丸谷東播磨地区の3市2町が連携しなければ実現しないことは多くあります。問題解決だけでなく、さらに好循環が生まれるよう、これからも皆さんと協力して持続可能な地域をつくりたいと思います。

河野もちろんです。ともに前を向いて歩み続けましょう。

- 学長座談会

- 教育

明石市 市長

丸谷 聡子まるたに さとこ

2015年から明石市議会議員を2期務めたのち、2023年5月明石市長に就任。現在1期目。

地域創生人材育成プラットフォーム

事業推進センター長

生涯福祉学部 社会福祉学科教授

田端 和彦たばた かずひこ

地域創生人材育成プラットフォーム事業推進センター長。2008年より生涯福祉学部 社会福祉学科教授。専門は地域政策、地域経済。

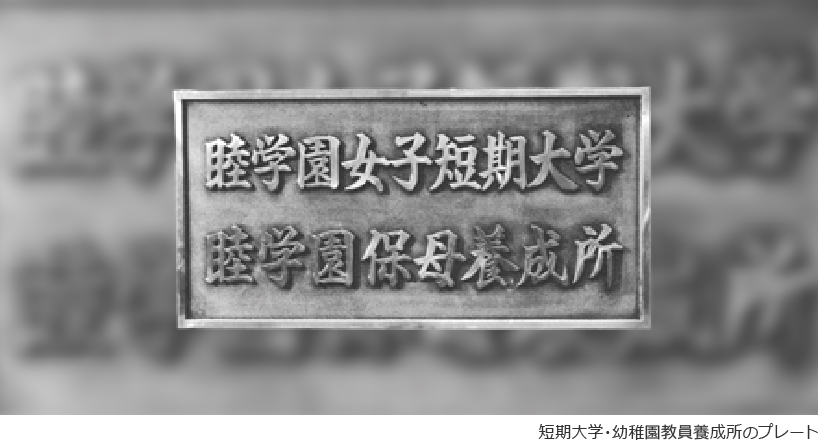

令和7(2025)年、兵庫大学は創立30周年、兵庫大学短期大学部は創立70周年を迎えます。昭和29(1954)年に幼稚園教員養成所としてスタートを切った兵庫大学短期大学部、そして平成7(1995)年、加古川市に唯一の四年制大学として誕生した兵庫大学。私たちは、これからも地域に必要とされる有意な人材を育て、学生、地域とともに支え合い成長し続ける大学として、歴史に学びつつ、未来へと歩みを進めてまいります。

睦学園女子短期大学の開学

幼稚園教員養成所の必要性

戦後、ベビーブーム世代が入園年齢にさしかかると、幼児教育へのニーズは急速に高まりました。しかし、当時は資格を持った幼稚園教諭が不足し、教育環境は十分とは言えませんでした。そのなかで、幼稚園、保育園の教員を養成する学校が少ないことを憂慮した睦学園理事長、河野厳想は「私学の存在意義は、真に社会の要望に応えること」「幼児教育は人間形成の基盤」との考えから、短期大学開学に向けて兵庫県庁、文部省に働きかけを行いました。その結果、県当局から「睦学園の中学校、高等学校の校舎を夜間利用する形で、短期大学第二部を開学してはどうか」という提案を受けました。

女子短期大学を開学

1953年、河野厳想理事長は、京都市の教育会の中田兼市氏に短期大学設置のための調査や人員確保などの業務を依頼し、自身は資金や施設の問題解決に奔走しました。同年中田氏が急逝すると計画は頓挫の危機に直面しましたが、神戸大学の認証により兵庫県の認可を得て、1954年に幼稚園教員養成所を設置し、翌年1955年に睦学園女子短期大学(保育科第二部)を設置しました。

保育科第一部の新設

その後、睦学園のさらなる発展のため、1957年に保育科第一部が新設されます。また、それに先立って保母養成所の設置も認可されていたため、睦学園女子短期大学では保母と幼稚園教諭両方の資格が取れるようになりました。これは学生にとっては大きなメリットでした。就職の際、幅広い分野での求職が可能になり、就職率は毎年100%の実績を上げたのです。

睦学園女子短期大学は「情操豊かで円満な人格の形成」

という教育目標を掲げ、理論、実技両面からの学びとともに、保育の現場を知るための施設見学、実習を重視した教育を展開しました。

学生は多くの専門科目や一般教養科目、実技科目などを学び、多忙ではありましたが、そのかたわら様々な体育系・文化系のサークルにも参加し、充実した毎日を過ごしました。

短期大学の改称と加古川キャンパス

学科増設とキャンパス移転を計画

日本が高度経済成長期に入ると、大学進学率が上昇し、短期大学へ進学する女子高生も増加していきました。その中で睦学園は、近い将来の四年制大学への発展を視野に入れ、短期大学の規模を拡大。その一環として、須磨の校舎を鉄筋コンクリート造にして高層化する事業を行いました。一方この頃から、学園創設40周年の記念事業として、短期大学の学科を増設し、新たな校地に移転する計画が動き出します。

兵庫女子短期大学の誕生

河野厳想理事長は加古川市平岡町の原野に可能性を感じ、10年間かけて約3万平米約9千坪の土地を短期大学の用地として取得。開学時の8割増の広さを確保しました。1966年からデザイン科、食物栄養学科、家政学科の3学科が加古川キャンパスで開学し、同年保育科も須磨から移転。4科の女子短期大学となりました。またこの年、兵庫県中央部に位置するという意味で「兵庫女子短期大学」に改称されました。

家政学科第三部と保育科第三部

1968年、地元繊維関連企業のバックアップを受け、会社での仕事が始まる前と終わった後に学べる家政学科第三部を設置しました。この背景には、高卒の優秀な社員の進学意欲が強く、彼女たちの要望を叶える学びの場の確保が、企業にとっては優秀な人材の確保に直結していたという事情がありました。1971年には、設置を望む声が多かった保育科第三部を設置。大学と会社が連携して第三部の運営にあたる第三部連絡協議会も発足し、勤労学生が学業と仕事を両立できる体制が整いました。

兵庫大学の発進

自治体・業界・地域をあげての大学誘致

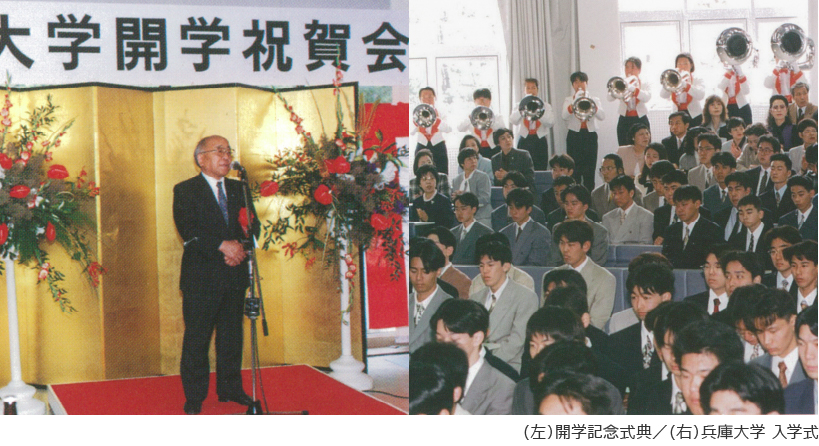

1970年代後半、兵庫女子短期大学の経営が軌道に乗ったことを弾みに、河野厳想理事長は四年制大学の設置認可申請を試みました。しかし、関西に教育系の大学が多数あったことから不認可とされ、河野厳想理事長は悲願を果たせぬまま還浄(逝去)。望みは後継者に託されました。1980年代からは、加古川市でも大学誘致に向けた活動が活発化しました。東播地域に四年制大学を作るため、加古川青年会議所が牽引役となり複数の周辺自治体に請願書を提出。1984年には「大学設置促進期成同盟会」が結成され、行政・商工業団体・地域が共同して大学の誘致に取り組みました。「大学設置促進期成同盟会」は当初、海外大学の日本校を誘致する活動を展開していましたが、1985年に睦学園から大学新設表明が出されると、兵庫大学設置のための支援活動に注力するようになりました。

四年制大学開設への動き

1989年、それまで文系主体の大学だった龍谷大学に理工学部を新設させたほか、大学に日本初の企業インターンシップを導入するなど高い手腕を発揮していた大塚圭介龍谷大学経済学部教授が学園理事に迎え入れられると、四年制大学新設への動きは新しい局面を迎えました。1991年、それまでリーダーシップをとっていた河野武司理事長が急逝し、理事長の母である校母センヨも還浄。そのなかで大塚理事は短大学長に就任し、「大学設置準備室」を開設しました。

大学設置が実現

申請作業が難航するなか、時代を先読みする力があった大塚学長は、これまでの兵庫女子短期大学の在り方とは全く違うかたちの大学をめざそうと決断。男女共学化、セメスター制の導入とともに、当時新しかったコンピュータサイエンスを経済学にプラスした「経済情報学部」の開設などを骨子とした構想を「兵庫大学設置の趣旨」としてまとめました。その後も地域からの支援を受けながら、文部省との厳しい折衝を重ねた末、同年ようやく「兵庫大学設置認可申請書

を提出。綿密な準備を整えた上で文部省でのヒアリングに臨み、1994年、実地調査を経て念願の設置認可が下りました。

1995年1月17日、阪神淡路大震災が発生。急ピッチで新入生募集活動を行ってきた教職員たちは、想定外の対応を余儀なくされましたが、その尽力は報われて多くの願書が届き、約6,400人が受験。239人の入学生を迎えて、ついに入学式を挙行しました。

総合大学としての兵庫大学へ

兵庫大学の30年

1995年、情報化時代に対応できるビジネスパーソンの養成をめざす経済情報学部経済情報学科を設立。1999年には、高度な実践力を養う大学院経済情報研究科が新設され、社会人にも広く門戸を開きました。2001年、人々の健康維持、増進に関わる人材育成を目的として健康科学部を新設し、短期大学部の2学科を改組改編した栄養マネジメント学科と健康システム学科が誕生しました。2006年には看護師養成施設の設置を求める地域の要請に応え、看護学科を増設しました。

2008年、誰もが能力を発揮できる社会づくりをめざし、生涯福祉学部社会福祉学科が誕生。2013年には保育と幼児教育をめぐるニーズの多様化に応え、同学部にこども福祉学科も増設しました。2016年、社会の変化に対応すべく、経済情報学部経済情報学科を改組して、現代ビジネス学部現代ビジネス学科を開設。同年、学科横断的な教養教育の質の向上をめざし、共通教育機構を設置しました。2017年、健康科学部看護学科を改組し、看護学部看護学科を開設。2020年には大学院看護学研究科を設置し、同年、大学院経済情報研究科を改組して、現代ビジネス研究科を開設しました。2023年、未来の学校教育を担う人材育成をめざし、こども福祉学科を改組して、教育学部教育学科を開設しました。

兵庫女子短期大学から兵庫大学短期大学部へ

短大への進学者数が高学歴化を背景に減少傾向に転じるなか、1998年、兵庫大学短期大学部へと改称。共学化を実現しました。2002年には美術デザイン学科第三部を設置(2010年に廃止)するとともに、食物栄養学科、生活科学科第一部・第三部を廃止し、2011年には美術デザイン学科第一部を廃止。以降は保育科第一部・第三部のみとなりましたが、幼稚園教諭・保育士の養成機関として、社会と地域のニーズに応え続けています。

- 周年記念

- その他